近年、再評価が高まる日本のモダンデザイン。その中でもインテリアデザイナー、倉俣史朗(1934-1991)はある種別格の存在感を放つ。1970年代から世界的に高く評価されるも、56歳という若さで亡くなった倉俣の作品は今なお大きな影響力を持ち、そのユニークな創造性はリアルタイムで倉俣のクリエーションに触れることのなかった若い世代からも注目されている。 現在、世田谷美術館で開催中の「倉俣史朗のデザイン―記憶のなかの小宇宙」展では、造花の薔薇を透明アクリル樹脂に封じ込めて作った椅子《ミス・ブランチ》や建築資材のメタルで造形した《ハウ・ハイ・ザ・ムーン》といった代表作をはじめ、手書きのスケッチやメモ、日記といった資料も展示され、倉俣の生涯とその業績を回顧する機会となっている。 日本人にとって「世界」がまだ遠かった時代に「インターナショナル」な評価を得た倉俣史朗の創造の変遷を辿るこの展覧会から、現在、「インターナショナル」に活躍する藤原ヒロシは何を見つけたのか。![]()

聞き手・文=鈴木哲也[編集者]

——藤原さんは「倉俣史朗」というデザイナーにどういう印象を持っていましたか?

実を言うと倉俣史朗さんについて、僕は全く詳しくないんです。今日、ここに来るまで「美術館で展覧会をするようなデザイナーだったのか」と思っていたくらいで。ただ、90年代の初めにアクリル製のプロダクトを集めていた時があって、そのことをLAで(アートディレクターの)八木保さんに話したら「この椅子は知ってる?」と言って教えてくれたのが、この《ミス・ブランチ》だったんです。その時、倉俣史朗さんの名前を知ったんですが、その他の作品については、メタルで出来た椅子(《ハウ・ハイ・ザ・ムーン》)くらいは知っていたけれど、という感じなんです。

「倉俣史朗のデザイン」展示風景 Photos/ Shoichi Kajino

——言い換えれば、何の先入観も無い状態で今回の展示を見たわけですね。

そうです。その上で感じたのは、結構、作風が変わっていったんだなと。1960〜70年代は何か模索している感じがしたというか、実際、80年代以降とではデザインも製法も違いますよね。僕としては、その60〜70年代のイタリアのデザインを意識しながら、自身のスタイルを模索していたように見える作品が気になりました。そして、それが、だんだんと先述の《ミス・ブランチ》のような作品に落ち着いて行ったんだな、と。

倉俣史朗 《ハウ・ハイ・ザ・ムーン》 1986年 富山県美術館蔵 撮影:柳原良平 © Kuramata Design Office

倉俣史朗 《ミス・ブランチ》 1988年 富山県美術館蔵 撮影:柳原良平 © Kuramata Design Office

――ところで、倉俣史朗は一般的にはインテリアデザイナーとして認知されているわけですが、いわゆる「アーティスト」ではなく、こうした「デザイナー」の展覧会を藤原さんはどう捉えますか?

日本ではグラフィックデザイナーやインテリアデザイナーといった、「デザイナー」と呼ばれる作家の作品を美術館で展示する機会が少ないように思います。海外では、大きな美術館で若いグラフィックデザイナーの作品を集めた展覧会をしたりもするけれど、日本ではそういったことがあまりない。なので、この倉俣史朗展のように優れたデザイナーの展覧会が美術館で行われる機会が、もっとあっても良いと思うんです。

——実際、今回の展示には作品だけでなく、手書きのメモや日記といった倉俣史朗という人物の人間像を垣間見ることができるものがたくさんあり、その造形の美しさを愛でる以上のことを体感できる展覧会になっています。

そうですね。ただ、僕が感じたのは倉俣史朗という作家のアイデンティティより、彼が生きた時代の感覚、“時代感”とでも言うものです。やっぱり、1960年代に活躍しだした人というのは、デザインであれ、アートであれ、どこか反体制的なマインドを持っていたんだな、と気づかされたり。

——作家の野坂昭如が参院選に立候補した時、選挙運動の手伝いをしたとかですね。

そうそう。そういう部分がエネルギーになっていたのかなと思いますね。

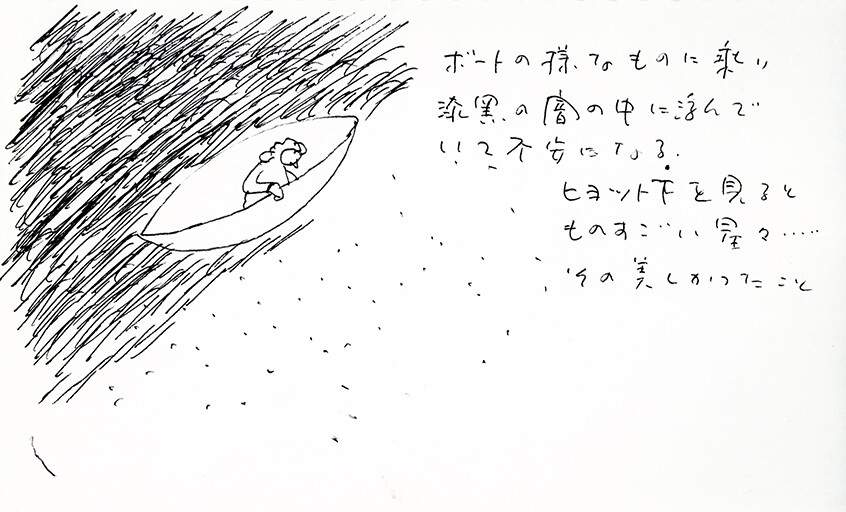

倉俣史朗 スケッチブック「言葉 夢 記憶」より 1980年代 クラマタデザイン事務所蔵 © Kuramata Design Office

倉俣史朗 イメージスケッチ「ミス・ブランチ」 1988年頃 クラマタデザイン事務所蔵 © Kuramata Design Office

——そのように今回の展示では様々な資料から、倉俣のデザインが、彼の哲学や抽象的なイメージから生まれてきたことを理解することができます。一方、藤原さんもファッションからグラフィック、プロダクトと幅広く手掛けるデザイナーであるわけですが、倉俣史朗のデザインのプロセスやその背後にある思考に共感された点や気づかれたことはありますか?

今回の展示で、倉俣さんはデザインの仕事を始めるにあたって、すごく海外への憧れというか、インターナショナルなメンバーの一人として創作をしたという思いがあったように感じました。それは、「日本人として」ではなく、インターナショナルなデザイナーの一人として、海外からも認められたいという気持ちですね。そうして始めた結果、海外からの評価も高まるようになると、今度は日本人としてのルーツに戻るというか、日本人としてのアイデンティティに目覚めて行ったように思うんです。こうした感覚って、ファッションデザイナーにも多くあると思うんですよ。もっとも、僕はまだその域には達していなくて、日本人としてのルーツやアイデンティティのようなものを意識したことはないんですが(笑)。倉俣さんは初期はイタリアのデザインの影響を受けながら、インターナショナルであることを模索していたように見えるんですが、後年はどこか日本的なニュアンスを感じさせるものへと移っていく。そのあたりの感じも、この展覧会では掴み取りやすく、良い展示なのだと思います。80〜90年代の倉俣さんの仕事はオンタイムで見ていたはずなんですが、当時の僕とは違うベクトルの方向にあったから、特に気にもしていなかったんです。当時のまだ若かった僕には、少し古く感じたんですね。けれど、今回のようにまとめて見る機会があると、デザインの背景やその変遷の持つ意味に『なるほど』と理解できるものがたくさんありました。

——その80〜90年代に藤原さんが“少し古く感じた”ものとは、80年代的な日本的ポストモダン感覚だったのではないかと思います。しかし、“それ”が当時は日本のクリエーションをインターナショナルなものにしていたとも言える。その一方、藤原さんの世代にとってのインターナショナルであることの意味は、倉俣の時代とは変わったのだと思いますか?

全く違うものになったと思います。僕らの時代は、生まれた時からインターナショナルであることが自然な環境だったから。特にインターナショナルであることを意識していないんです。一方で、倉俣さんの時代にインターナショナルであるというのは、なろうと思ってもそう簡単になれるものではなかったと思うし、そもそも、倉俣さんの時代は“インターナショナル”という言葉自体に、やや左翼的というか(笑)、反体制的なニュアンスがあったと思う。でも現在は、インターナショナルを意識すると、むしろ日本的なものを先に意識することになっているように見えます。ただ、そうした日本的なものを作為的、あるいは商業的に意識するとなると僕は共感できないのですが、倉俣さんの場合は、インターナショナルなデザイナーとしての評価を得た80年代以降、自然に自分のルーツである日本的なものへと向き合うようになって、その結果、どこか工芸的とも言える繊細さが表現される椅子や家具を作られていったのではないでしょうか。だから、ひょっとしたら、僕もいつかは、日本人としてのアイデンティティや日本的なものへと向かう時があるかもしれないですね。現状は、その気配すら全くないですが(笑)。

「倉俣史朗のデザイン」展示風景 Photo/ Shoichi Kajino

会期|2023年11月18日(土) – 2024年1月28日(日)

会場|世田谷美術館

開館時間|10:00 – 18:00[入館は閉館の30分前まで]

休館日|月曜日[1/8(月・祝)は開館]、12/29(金) – 1/3(水)、1/9(火)

お問い合わせ|050-5541-8600(ハローダイヤル)

巡回|富山県美術館 2024年2月17日 – 4月7日、京都国立近代美術館 2024年6月11日 – 8月18日

コメントを入力してください