ファッション、音楽をはじめとする様々なジャンルで唯一無二のクリエイティビティを発揮し、ワールドクラスの存在感を放ち続ける藤原ヒロシ。彼は30年来のアートコレクターでもあり、なかでも敬愛するアーティストはリヒターであるという。その彼の目に、東京国立近代美術館で今年6月から始まった「ゲルハルト・リヒター展」はどのように映ったのか。🅼

聞き手・文=鈴木哲也[クリエイティブディレクター]

――今回の「ゲルハルト・リヒター展」は、ホロコーストを主題として2014年に発表された大作《ビルケナウ》をはじめ、フォト・ペインティング、オイル・オン・フォト、アブストラクト・ペインティング、グレイ・ペインティング、そして、最新作のドローイングまで、多様な作品が一同に会したものになっています。藤原さんは、どのようにご覧になりましたか?

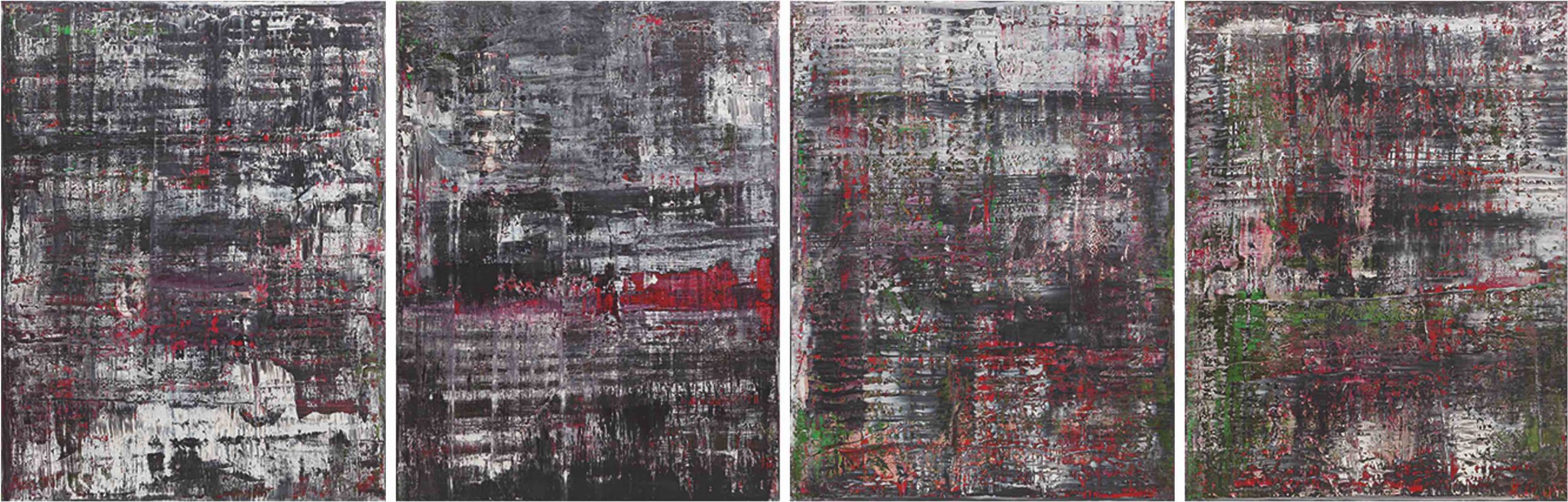

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-1~4)》

2014年 ゲルハルト・リヒター財団蔵 油彩、キャンバス 各260×200cm © Gerhard Richter 2022 (07062022)

「《ビルケナウ》が発表されたのが2014年なんですね。そう考えると、やっぱり《ビルケナウ》以降で作風に変化を感じますね。色が増えて、過激になったというか。年齢を増すごとに刺々しくなっていく感じがします」

――リヒター自身は《ビルケナウ》制作後のいくつかのインタビューで「これ(《ビルケナウ》)によって、自分の中で長年、重荷になっていたものを解消することができた。これからは、もっと自由に描くことの喜びを解放しようと思う」と語っています。

「なるほど。それが荒々しい過激なタッチとして現れているんですかね。僕は正直に言うとそれ以前の流れるようなタッチのアブストラクトが好きなんですけど(笑)、それでも今回の展覧会では、やっぱり《ビルケナウ》が気になっていました。実際、《ビルケナウ》の迫力はとても印象的です」

© Gerhard Richter 2022 (07062022)

撮影:山本倫子

――藤原さんはご自身でも数々のアート作品を所有されていますが、アートに接する際にどのようなことを意識されるのですか?

「アーティストへの興味より、その作品に対しての興味というか、作品をもって好き嫌いの判断をするのが、僕のアートへの接し方ではあるんです。ただ、リヒターに関してはほとんどの作品が好きで、なるべく展覧会にも足を運ぶし、作品集や解説書も集めていたりするので、作品の背後にあるものにも自然と触れてはいますね。それでも、やっぱり『この作品は好きだな』とか、『これはそれほどでも……』といった感じで、最終的にはそれぞれの作品へと関心が行ってしまうんですけれど」

――では、最初にリヒターに興味を持たれたのは、どの作品だったのですか?

「フォト・ペインティングのシリーズです。初めて見たときはフォーカスをぼかした写真の作品かと思ったんですよ(笑)。でも実はそれがペインティングだって知って驚いて。『これ、近づいて観ると“絵”なんだ』って。80年代後半の頃かな、ニューヨークのエディション・シャーマンっていうお店によく行っていて、なんというかアートのセレクトショップみたいなところなんですけれど、そこにいろんな作品が売っていて――名前の通り、エディションの作品が多かったりするんですが――リヒターを知ったのもそこでですね。その後、90年代に入った頃にニューヨークのオークションでリヒターの《MAO(毛沢東)》のフォト・ペインティングの21枚のエディションのうちの1枚を買って。ジャン=ミシェル・バスキアのペインティングも一緒に買ったんですけれど、その2つが、僕が初めて買った本格的なアート作品なんです。もっとも、当時はバスキアもリヒターも今に比べれば信じられないくらい安かったのですが。なので、そのエディションの作品をオークションで買って、そのあとリヒターについて色々と知るようになったというのはあります。それからは、ワコウ・ワークス・オブ・アート(東京・六本木)がまだ新宿にあった頃にオイル・オン・フォトを中心にした展覧会にも行きましたし、ロンドンのテート・モダンで行われた大きな回顧展にも行きました。テートではバーダー・マインホフを扱った作品(バーダー・マインホフと呼ばれたドイツ赤軍のメンバーの死をテーマにした連作《18. Oktober 1977》)を観たんですけれど、凄く感銘を受けましたね」

〈フォト・ペインティング〉シリーズより

ゲルハルト・リヒター《モーターボート(第1ヴァージョン)(CR: 79a)》 1965年 ゲルハルト・リヒター財団蔵 油彩、キャンバス 169.5×169.5cm

© Gerhard Richter 2022 (07062022)

〈オイル・オン・フォト〉シリーズより

ゲルハルト・リヒター《1998年2月14日》1998年 ゲルハルト・リヒター財団蔵 油彩、写真 10.0×14.8cm

© Gerhard Richter 2022 (07062022)

――リヒター自身はドイツ赤軍の活動に共感していたわけではなく、イデオロギーによって人生を狂わされてしまった若者たちへの哀悼の念から生まれたのが《18. Oktober 1977》だというふうにインタビューなどで答えています。

「そうなんですね。でも、彼が描くことによって世界中にバーダー・マインホフの名前が知られることになるわけですよね。これは現代アートの宿命だと思うのですが、皆、人間の“陰(かげ)”の部分を捉えようとしますよね。アンディ・ウォーホルにしても交通事故や電気椅子の画像を題材にした“災害と死”のシリーズがあったりする。そもそも僕は“陰”のないアーティストはアーティストではないと思っています。そういう意味では、リヒターは“陰”を扱った作品が多いですよね。さっきのバーダー・マインホフ(《18. Oktober 1977》)もそうだし、9.11(《9月(ED CR: 139)》)であったり、今回の《ビルケナウ》であったり。そういう部分も惹かれるところなのですが、一方でリヒターはそうした歴史の“陰”の部分を描く場合も、その“陰”の持つ禍々しさをことさらに誇張してスキャンダラスな作品にするのではない。確かにリヒターの作品には暗くて激しいものが内包されているし、今回の展覧会ではそうしたところが強く打ち出されているとは思うけれど、同時にそうした暗く激しい“陰”をすり抜ける軽やかさもあると思うんです。でも、この展覧会はこれまでの展覧会に比べてもかなり暗い印象ですけれど(笑)」

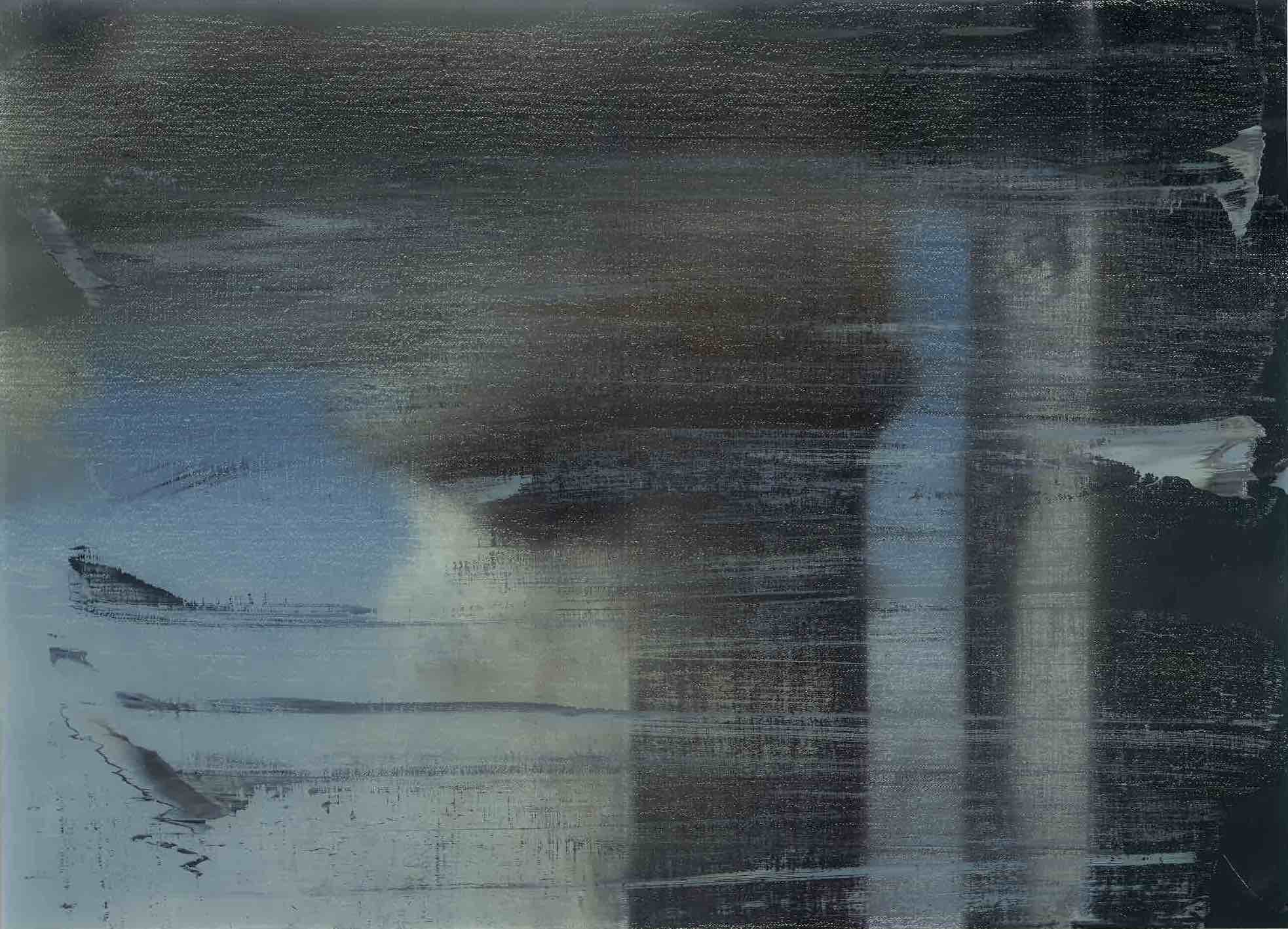

ゲルハルト・リヒター 《9月(ED CR: 139)》 2009年 デジタルプリント、2枚のガラス 66×90cm

ワコウ・ワークス・オブ・アート蔵

© Gerhard Richter 2022 (07062022)

――それは今回の展覧会は主にリヒター自身が保有している作品で構成されているということが関係しているのかもしれません。

「つまり、売れ残ったのが暗いものだった(笑)。いや、暗いものを手元に残したのかもしれないですね。東ドイツ出身で第二次大戦とその後の東西分裂といった歴史の悲劇を体験したリヒターには、そうしたことを自分の心に留め、また、それを伝えていく使命感のようなものがあるのかもしれませんね。実際、この展覧会ではそうしたものを十分に受け止めることができると思いますし、アーティストのそのような思いを、そのアーティストと同時代を生きる者として受け止めることができるのは、現代美術を鑑賞することの醍醐味のひとつだと思います」

会期 I 2022年6月7日(火)- 10月2日(日)

会場 I 東京国立近代美術館

開館時間I 10:00〜17:00 [金・土曜日は20:00まで] 入館は閉館30分前まで

休館日I月曜日[ただし9月19日は開館]、7月19日(火)、9月20日(火)

お問い合わせ I 050-5541-8600(ハローダイヤル)

■巡回展

豊田市美術館 2022年10月15日(土)- 2023年1月29日(日)

■展示作品、 会期等については、 今後の諸事情により変更する場合がありますので、 展覧会公式サイト等でご確認ください

コメントを入力してください