生み出す人と鑑賞する人がほぼ同じ時代を生きている、そこで生まれるアートを現代美術と呼びます。ときに世界情勢や社会問題もその表現の中に織り込むことで今まさに起きている課題を美術を通して知ったり、解決の糸口を見ることもある。キュレーターの桝田倫広さんが選んだ「今年見逃したくない」展覧会を解説します。![]()

オチ・オサム展[福岡市美術館]

福岡市美術館は、菊畑茂久馬展(2011年)、田部光子展(2021年)など、戦後、福岡を拠点に活動した前衛美術グループ九州派の作家たちの展覧会をたびたび行ってきた(九州派そのものに焦点を当てた展覧会は、2015年に開催)。どちらの展覧会でも九州派時代の彼らの仕事のみならず、その後の実践についても丁寧に紹介していた。こうした仕事は学芸員の日々の地道な研究の積み重ねがなせるわざで、同業者として頭が下がる。

そんな福岡市美術館が、九州派の主要メンバーのひとり、オチ・オサムの美術館での初めての回顧展を開催する。

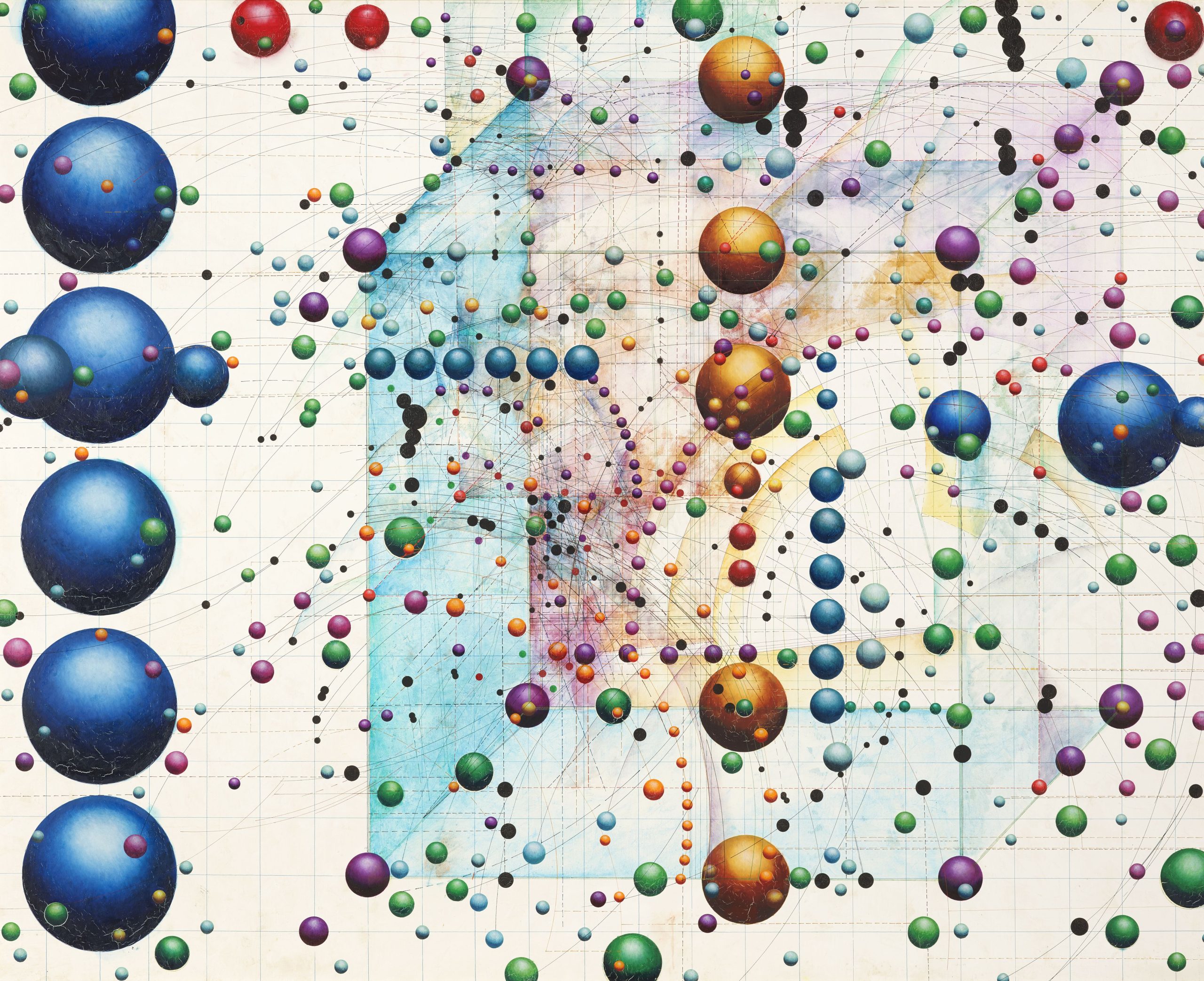

九州派時代、アスファルトなど身近な事物を素材に絵画やオブジェを制作することで、生活と芸術活動を結びつけようと試みたオチは、1960年代後半からヒッピー文化に触発され、そして主に絵画制作に取り組むようになった。この時期から彼の絵画に描かれるようになった球体は、2015年に没するまで彼にとっての主要なモチーフであり続けたという。

オチ・オサム 《球の遊泳II》 1979年 福岡市美術館蔵

オチは、その長いキャリアのなかでさまざまな表現手段を試みてきたようだが、「生活と制作が一続きであるという態度」は変わらなかったそうだ。本展覧会はオチの多様な、しかし一貫した実践の軌跡を紹介してくれることだろう。

オチ・オサム展

会期|2024年1月24日(水) – 3月24日(日)

会場|福岡市美術館

天地耕作 初源への道行き[静岡県立美術館]

天地耕作は、村上誠・渡兄弟と山本裕司からなるグループで、同名のプロジェクトが1980年代後半から2000年代前半まで、主に静岡県引佐郡(現・浜松市)を拠点に行われた。

山本裕司 《氏神の祠》 1988-89年 旧引佐郡引佐町渋川

私がこのグループについて知ったのは「起点としての80年代」展を静岡市美術館に見に行った際、同時開催されていた「Shizubi Project 7 アーカイヴ/1980年代––静岡」でのことだった。そこでは浜松野外美術展(1980–87年)、「A-Value」(1988–95)、川俣正による「袋井駅前プロジェクト」(1988年)といった美術館およびギャラリーの外で行われた活動に関する記録写真・映像とともに、天地耕作のそれが展示されていた。

天地耕作は、自らの私有地の山林でその土地の古層と向き合うかのように、主に現地で調達できる自然の事物を用いて、非常に大きなスケールの「耕作」(制作)を行う。観覧ツアーも企画されたようだが、長期にわたるプロジェクトのなかでは非公開のパフォーマンスが行われるなど、ある種の秘教的な性格を有していた。

したがって彼らの活動は、記録写真で見る限りインパクトのある造形性を有しているが、記念碑的ではなく、一過性の強いものだ。そこではたびたび「身体遊戯」と名づけられたパフォーマンスが行われ、耕作された造形物はやがて解体、焼却され、あるいは朽ち、ふたたび自然に還る。

村上誠・渡 《山田(一)》 1988-89年 旧引佐郡細江町気賀

見せない上に残さない。天地耕作の実践を徒労に感じる人もいるかもしれない。しかし、彼らの仕事は「見せる美術」(そして、おそらくはコモディティとして残る美術)への強い懐疑に由来し、人間の創造行為の意味を問い直すものだったと捉えることができるだろう。日本の、とくに都市部の現代美術のシーンでマーケットの存在感がいやます現在、天地耕作の実践を顧みる意義は小さくない。

天地耕作 初源への道行き

会期|2024年2月10日(土) – 3月27日(水)

会場|静岡県立美術館

カール・アンドレ 彫刻と詩、その間[DIC川村記念美術館]

アメリカの戦後美術の優れたコレクションを有し、ミニマル/コンセプチュアル展、カラーフィールド展、ジョセフ・アルバース展なども記憶に新しいように、コレクションに関連する数々の企画展を行なってきたDIC川村記念美術館。

同館では3月からミニマル・アートの代表的な彫刻家のひとり、カール・アンドレの個展が開催される。国内の美術館では初めての機会だ。

1935年、マサチューセッツ州クインシーに生まれたアンドレは、フィリップス・アカデミーで学んだのち、欧州滞在や兵役を経て、1957年、ニューヨークに移住し出版社で働く。当初、コンスタンティン・ブランクーシや友人のフランク・ステラから影響を受け、彫刻と台座が一体化したような木彫を制作していた。

1960年から約4年間、ペンシルヴェニア鉄道で制動手として勤務する傍ら、ユニット状の木を組み合わせる作品に取り組む。その後、レンガを床に並べた作品や薄い金属板を床に敷き詰めた作品などを発表するようになった。

「場としての彫刻」という言葉を作家自身が残しているように、アンドレは素材が作品として空間から自立/自律するというより、そうした簡素な事物と空間との関係や、それを知覚する鑑賞者との関係を重視した。

作品を知覚し経験するモードのこうした大きな変更は、アンドレをはじめとするミニマリズムの作家たちがなしたある種のパラダイムシフトだった。現在、当たり前のように制作されているインスタレーション・アートも、ミニマリズムの達成の延長線上にある。

今回の展覧会ではアンドレが彫刻と並行して取り組んできた詩についても焦点を当てるそうだ。アンドレの作品世界の全貌が垣間見える展覧会になるにちがいない。

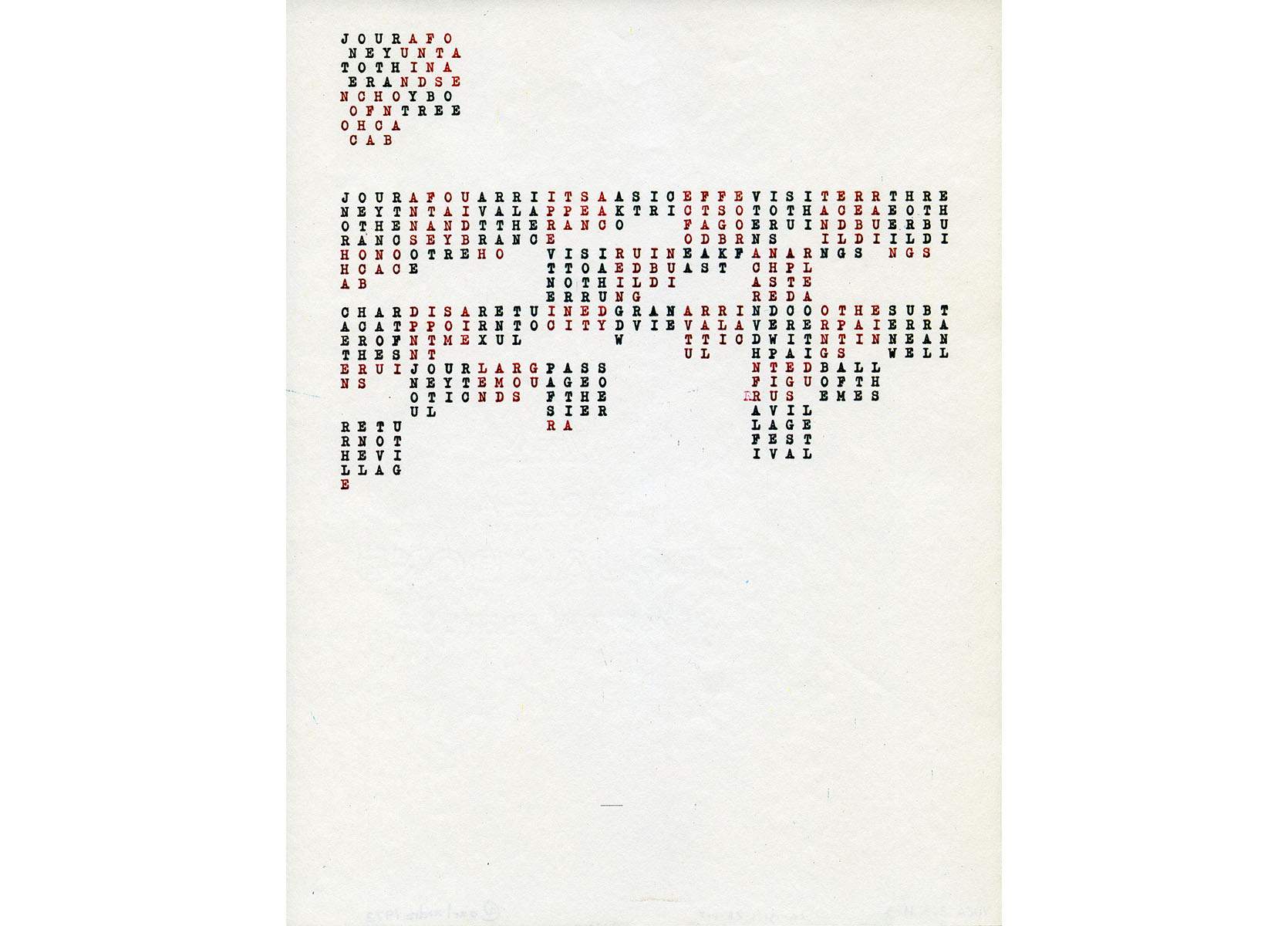

カール・アンドレ〈ユカタン〉より 1972/1975年 作家蔵 © 2023 Carl Andre / Artists Rights Society (ARS), New York. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York.

カール・アンドレ 彫刻と詩、その間

会期|2024年3月9日(土) – 6月30日(日)

会場|DIC川村記念美術館

ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? ——国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ[国立西洋美術館]

1959年に開館した国立西洋美術館は、川崎造船所(現川崎重工業株式会社)初代社長の松方幸次郎が築いた西洋美術のコレクションを母体に、主に中世から20世紀前半までの西洋美術を収蔵・展示してきた。松方の収集の動機は、日本の若い芸術家に本物の西洋美術を見せるためであったという。また同館の創設に協力した画家・安井曾太郎は、松方コレクションの「恩恵を受ける」のは誰よりも自分たちアーティストだと考えていたそうだ。

西洋美術館開館65年目に企画された「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? ——国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展は、国内外で活躍する現代アーティストたちが西洋美術館の所蔵作品からインスピレーションを得て制作した作品や、美術館という場所の意義を問い直す作品などを通して、館設立の原点を見つめ直し、西洋美術館とそのコレクションがいまのアーティストたちをいかに触発しうるかを検証することを目的としている。

このように紹介すると、展覧会タイトルの副題に「自問」とあることもあって、内向きの展覧会のように感じられるかもしれないが、企画者は自らの問いかけに対する予定調和の返答など望んでいないだろう。なにより作家たちはキュレーターが提示するお題に対して真正面から取り組んだり、ときにはその問い自体をずらしたりしながら、さまざまな視点を鑑賞者に提示してくれるはずだ。

本展覧会は西洋美術館にとって、65年目にして初の大規模な現代美術の展覧会とのこと。これまで、いわゆる「泰西名画」を展示してきた展示空間のなかで、現代の作家たちの作品はどのように見えるだろうか、このことだけでも非常に気になる展覧会だ。

竹村京《Drawing for “Renovated Painting by C.M.”》 2023年 ©︎Kei Takemura ※実際の展示作品とは異なります

クロード・モネ 《睡蓮、柳の反映》 1916年 国立西洋美術館 松方幸次郎氏御遺族より寄贈(旧松方コレクション)

■参加作家一覧

飯山由貴・梅津庸一・遠藤麻衣・小沢剛・小田原のどか・坂本夏子・杉戸洋・鷹野隆大・竹村京・田中功起・辰野登恵子・エレナ・トゥタッチコワ・内藤礼・中林忠良・長島有里枝・パープルーム(梅津庸一+安藤裕美+續橋仁子+星川あさこ+わきもとさき)・布施琳太郎・松浦寿夫・ミヤギフトシ・ユアサエボシ・弓指寛治

ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ

会期|2024年3月12日(火) – 5月12日(日)

会場|国立西洋美術館

没後30年 木下佳通代[大阪中之島美術館]

木下佳通代は1939年、神戸に生まれ、京都市立美術大学(現京都市立芸術大学)を卒業後、神戸を拠点に活躍した関西の戦後美術を代表する作家のひとりだ。

近年、再評価の機運が高まりつつあるらしいが、55歳の若さで逝去したこと、阪神淡路大震災で作品が消失したこともあいまって、彼女の実践の総体はこれまで十全に検証されてきたとは言い難い。本展は木下の没後30年を機に企画された国内初の美術館での個展である。

1965年、河口龍夫、奥田善巳らが神戸で結成した前衛美術集団「グループ〈位〉」が結成される。木下はグループにこそ参加しなかったものの、1960年代後半にかけて「存在について」という問題意識を共有し、しばしば行動をともにした。

木下は当初、写真、8mmフィルムなどを用い、視覚と認識との関係性を問うコンセプチュアルな作風で知られていた。

80年代に入ると抽象絵画を描くようになった。それは「描かれた色彩や線、そして形そのものがリアリティとなる絵画」を生み出す営みである。表現手段は変わっても、木下は一貫して「存在」という問題に取り組み続けていたのだろう。

木下佳通代 《86-CA323》 1986年 大阪中之島美術館(寄託)

彼女の軌跡は、60年代後半から写真、版画、そしてさまざまな事物などを用いたコンセプチュアルな仕事を発表し、その後、立体作品を経て絵画制作に移行していった、3歳年長の高松次郎のそれと重なるところがあるように思える。

画像で見る限りでは、絵画作品も非常に魅力的に映る。展覧会がいまから楽しみだ。

没後30年 木下佳通代

会期|2024年5月25日(土) – 8月18日(日)

会場|大阪中之島美術館

梅津庸一 クリスタルパレス[国立国際美術館]

主に画家として活動しながら、パープルームという私塾の主宰、非営利ギャラリーの運営、近年は陶芸、陶板、版画制作にも取り組む梅津庸一。

真珠湾攻撃で亡くなった大叔父の肖像をメタルポイントで細密に描いた作品や、ラファエル・コランの《フロレアル》や黒田清輝の《智・感・情》に自らの裸体を重ねて描く作品など、家族や自身の歴史といった私小説的要素を近代史や美術史に接続させ、その複雑な絡まりを表現してきた。

梅津は私塾を運営し、日本の美術教育やマーケットを批判してきたように、システムから溢れてしまうものに眼差しを向けてきた。近年では信楽に拠点を置き、従来の作法を逸脱した作陶を行い、そうした作品や展示を通じて、ものづくり産業を支える下部構造に置かれる機械設備や職人の存在について言及する。

本展覧会は、これまでの彼の関心や実践を通じて、プロフェッショナルとアマチュア、芸術家と職人といった垣根を超えて「つくる」ことそのものの可能性を根本から問い直すことを目的にしているとのことだ。スマホひとつあれば、誰もが即座に「クリエイター」になれる時代において、この問いは切実に響くだろう。

梅津庸一 《版画家の幽霊》 2023年 個人蔵

ちなみに本展は、国立国際美術館における80年代以降生まれの作家の初めての個展となる。国際美術館の大きな展示空間で、梅津の世界観がどのように展開されるか。彼のことだからきっとたくさんの仕掛けを用意することだろう。

梅津庸一 クリスタルパレス

会期|2024年6月4日(火) – 10月6(日)

会場|国立国際美術館

フィリップ・パレーノ展(仮)[ポーラ美術館]

フィリップ・パレーノは1964年、アルジェリアのオラン生まれ、パリを拠点に活動する、フランスの現代美術を代表する作家のひとりだ。これまでシカゴ美術館、ニューヨーク近代美術館、テート・モダン、バイエラー財団、ポンピドゥ・センターなど、世界の主要美術館で個展を開催してきた。2025年に開催される岡山芸術交流のアーティスティック・ディレクターを務める。そんな現代美術の大物のひとりといえるパレーノの大規模な個展が、6月からポーラ美術館で開催される。

パレーノは、キャリアの初期においてニコラ・ブリオーの企画したグループ展に参加し、昨年末、待望の邦訳が刊行されたブリオーの『関係性の美学』でもその名が言及されているため、関係性の美学の作家と紹介されることもある。パレーノ自身、「芸術とは対話だ」と述べている。

彼は他のアーティストとの共同制作を数々行ってきたことでも知られている。たとえば美術家のカーステン・ヘラー、リクリット・ティラヴァーニャ、そして自らの会話にもとづくフィルム作品『Vicinato』(1995年)、ピエール・ユイグとともに日本のアニメキャラクター制作会社からキャラクターの版権を4,600円で買い取り、「アンリー」と名付け3Dアニメーションとして甦らせた一連のプロジェクトや、ダグラス・ゴードンと制作した映画『ジダン 神が愛した男』などだ。

本展ではパレーノにとってのアイコン的な作品のひとつである漫画の吹き出し型の風船を天井に敷き詰めたインスタレーションや、まるで展示空間を大きな水槽であるかのようにしてしまう、魚の風船が部屋をたゆたうインスタレーションのほかに、映像作品《マリリン》などが展示される予定だ。

フィリップ・パレーノ 《マリリン》 2012年 展示風景:ガレージ現代美術館(モスクワ)、2013年

Photo: Denis Sinyakov

© Garage Center for Contemporary Culture

《マリリン》は、映画『七年目の浮気』のロケのために、マリリン・モンローが長期にわたって暮らしていたニューヨークの高級ホテルの一室を舞台にしている。モンローのものと思しき声が聞こえ、文字を綴るシーンを通じて、映像自体がモンローの視点そのものであるかのように演出されている。だが、なにかがおかしい。

20世紀半ば、セレブとしてメディアを騒がせた女優マリリン・モンローのリアリティとはどこにあるのだろう? すでに存在しない生身の身体か、いまもメディアに流布するイメージのうちか。モンローが亡くなった直後に、アンディ・ウォーホルが、映画『ナイアガラ』の広告写真をもとにあの肖像をシルクスクリーンで制作したことを踏まえて、パレーノの作品を見ても良いかもしれない。

フィリップ・パレーノ展(仮)

会期|2024年6月8日(土) – 12月1日(日)

会場|ポーラ美術館 展示室1、2、5 および屋外

ルイーズ・ブルジョワ展[森美術館]

森美術館やTOHOシネマズなどに向かうべく、六本木通りから階段を登って六本木ヒルズの敷地に入ると、大抵の場合、あるパブリックアートを横目に、あるいはその下を歩いていくことになる。8本の足によって支えられ、道ゆく人を見下ろす蜘蛛のブロンズ像の名前は《ママン》。ルイーズ・ブルジョワの作品だ。今秋、そのブルジョワの個展が日本の美術館では27年ぶりに森美術館で開催される。

ルイーズ・ブルジョワ 《ママン》 1999/2002年 森ビル株式会社(東京)蔵

ルイーズ・ブルジョワは1911年、パリでタペストリー・ギャラリーと修復アトリエを経営する家の次女として生まれる。ソルボンヌ大学で数学を学んだのちに美術を志し、1938年、ニューヨークに移住したことを契機に本格的に美術家としてのキャリアを歩み始めた。以後、亡くなる2010年まで同地を拠点に活動した。ニューヨーク近代美術館、テート・モダン、ソフィア王妃芸術センターなど、世界の主要美術館で個展を開催してきた。

ブルジョワは自伝的要素を着想源に、個人の記憶や感情を絵画、版画、素描、彫刻、インスタレーションといったさまざまなメディアで表現してきた。とりわけ複雑な家庭環境を引き起こした父親に対する葛藤が重要な着想源のひとつであるために、彼女の作品はパターナリズムへの批判を示唆するものとして、モダンアートの諸制度への異議申し立てやフェミニズム・アートの先駆的事例とみなされてきた。

今回の展覧会では彼女が取り組んださまざまな表現に加え、遺稿なども紹介されるとのことで、ブルジョワの思考の一端が明らかにされるはずだ。またプレスリリースによれば「蜘蛛」を題材としたシリーズを紹介することで、六本木ヒルズのパブリックアート作品《ママン》に込められた「母の愛」、「治癒の力」や「記憶」などのテーマを探求するそうだ。この展覧会を経れば、いつも何気なく横目で見てきたパブリックアートも、また一段と味わい深いものとして見えてくるにちがいない。

なお、森美術館ではブルジョワ展に先立って、シカゴ出身の黒人作家シアスター・ゲイツの個展(4/24–9/1)があり、こちらも必見の展覧会で楽しみだ。

ルイーズ・ブルジョワ展

会期|2024月9月25日(水)-2025年1月19日(日)

会場|森美術館

そして、これら8展のほかに、以下、ふたつの展覧会にも特に注目したい。

ひとつ目はウィーン在住の作家、田口和奈と松原壮志朗が企画する「崇高さに関する抽象的な覚書」(広島市現代美術館、3/30-6/9)。時代や地域、作品の文脈を超え、ときには作者性(オーサーシップ)をも等閑視し、作品から感じとられる精神性に着目し、作品同士の対話からある種のダイナミズムを作り出そうと試みるグループ展とのこと。展示予定作家はジョアン・カイガー、アンソニー・カロ、岸田劉生、須田国太郎、田中敦子など、名前の並びだけ見ればどう関連するかを想像することは難しいが、作家ならではの繊細な視点によって選ばれる作品群は、通常の展覧会とは異なる、意外な響きあいを創出し、特定の空間でしか体験できない新鮮な驚きや発見をもたらしてくれることだろう。

ふたつ目は、勤務する美術館の展覧会ではあるのだが、「中平卓馬 火―氾濫」(東京国立近代美術館、2/6-4/7)を挙げる。本展は1960年代末から70年代半ばにかけて、制作と理論の両面において、戦後の写真表現を牽引してきた中平の没後初めての本格的な回顧展となる。1973年、作家自らがそれ以前に制作されたプリントやネガの大半を焼却するなど行方のわからなくなった作品もあるのだが、近年、その存在が確認された《街路あるいはテロルの痕跡》(1977年)のヴィンテージ・プリントも展示予定で、作家の全貌に改めて迫ることになる。

コメントを入力してください