風景や室内、舞台のような空間を独特の淡い色彩と独特の優しいタッチで描いて、熱烈なファンを多くもっている画家、杉戸洋。ピカソがどう結びつくのと思われるかもしれませんが彼は小学生の時、ニューヨーク近代美術館で伝説のピカソ展を見て、以後、もちろん常に意識の中にあり、疎遠になったり続け、ときに別の画家に入れ込んだりもありました。ベルリンから来ているピカソ作品を中心とした展覧会に足を運び、話をしてもらいました。🅼

聞き手・文=水田有子[東京都現代美術館 学芸員]

現在、上野の国立西洋美術館で、「ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展」が開催されている。この展覧会は、ドイツ生まれの美術商でコレクターのハインツ・ベルクグリューン(1914-2007)の個人コレクションにもとづく同美術館の改修を機に実現されたもので、初来日のピカソ作品35点を含む、珠玉のコレクションによって構成されている。

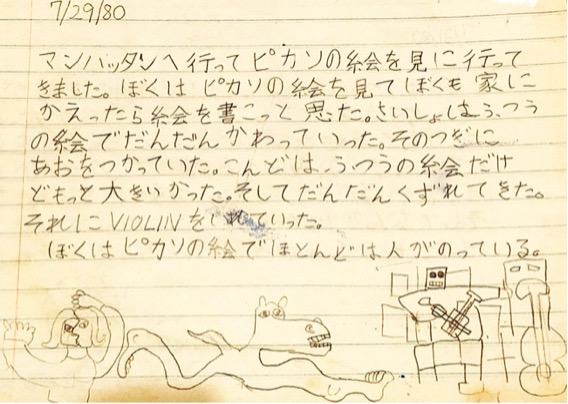

杉戸洋(1970-)は、空前絶後の展覧会としても知られる、ニューヨーク、MoMAでのピカソ展(Pablo Picasso: A Retrospective)を10歳のときに見たという。この展覧会は横尾忠則がいわゆる画家宣言を行ったきっかけとなったことで日本でも知られているが、杉戸が幼稚園から中学2年生までを過ごしたアメリカでの子ども時代に書いた日記にも、そのピカソ展のことが書かれていた。

杉戸さんが小学校5年生の時に書いた日記。

「東京藝術大学130 周年記念事業 全国美術・教育リサーチプロジェクト- 文化芸術基盤の拡大を目指して-『子供は誰でも芸術家だ。問題は、大人になっても芸術家でいられるかどうかだ。パブロ・ピカソ』」展(東京藝術大学大学美術館、2017年)より

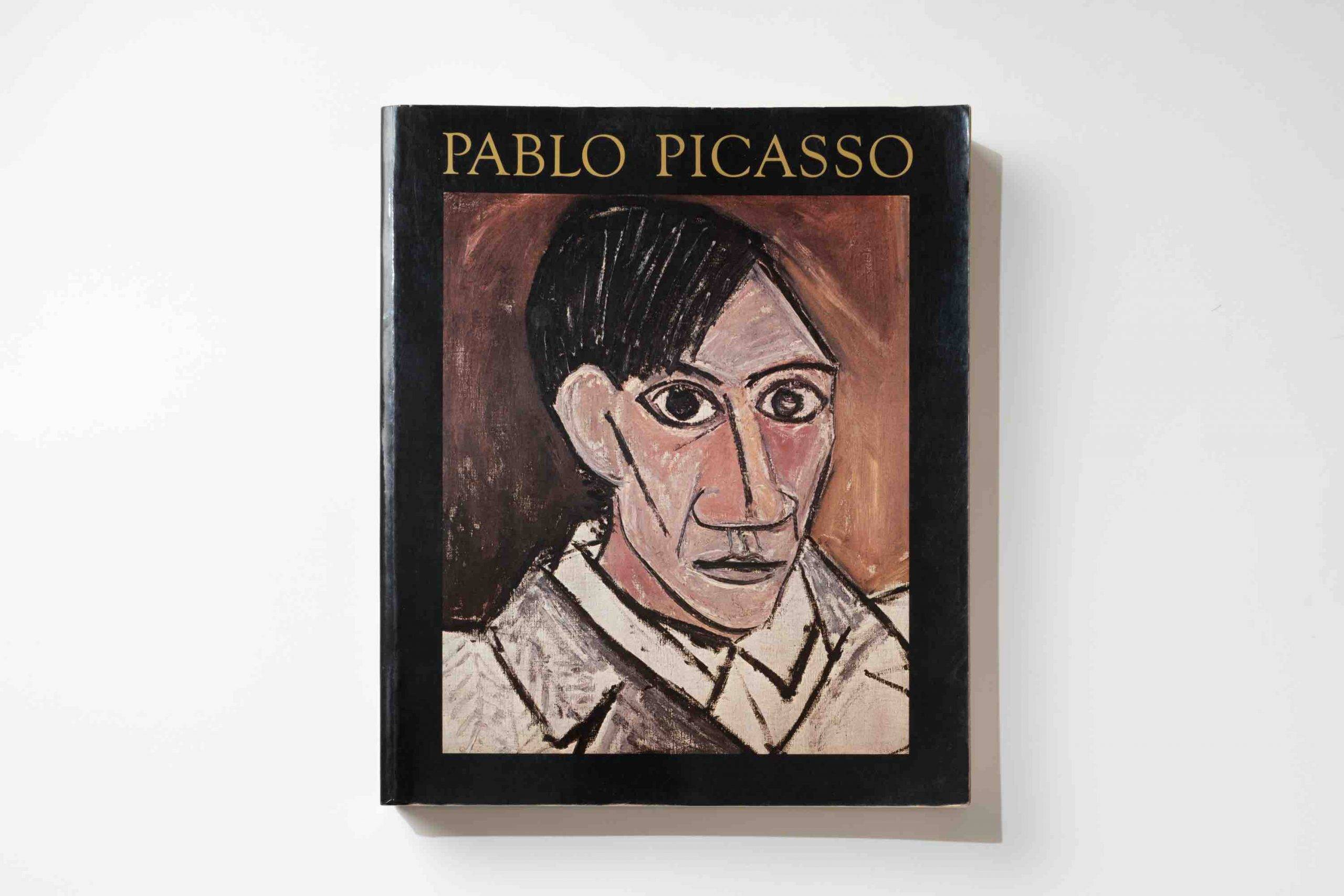

『PABLO PICASSO A RETROSPECTIVE』The Museum of Modern Art, New York

Distributed by Thames and Hudson, London

カタログも466ページというボリューム。展覧会のスゴさが伝わってくる。

Photo/ Toshiyuki Furuya

ピカソとの出会いから40年以上を経て、杉戸は今回の「ピカソとその時代」展、そしてピカソ作品をどのように見たのか?

パブロ・ピカソ 《黄色のセーター》 1939 年 油彩、カンヴァス 81 x 65 cm (額付 101 x 86 x 9.5 cm)

ベルリン国立ベルクグリューン美術館 © Museum Berggruen – Nationalgalerie, SMB / bpk / Roman März

© 2022 – Succession Pablo Picasso – BCF(JAPAN)

―杉戸さんのピカソとの出会いのお話から聞かせてください。この日記の下に、子どものころの杉戸さんが描いたピカソの絵がありますね。すばらしいスケッチなのですが、これはピカソ展で見たものを思い出しながら描いたものなのでしょうか?

これは毎週日曜日、マンハッタンにある日本語学校に通っていたときの宿題の日記の一部なんですけど…日本語で文章を書くのに時間がかかり、やるのがすごく嫌で、絵でなんとかページをごまかそうとして日記は絵だらけ…。だからこの絵も家に帰って宿題をしながら描いたものです。

—1980年、MoMAの建物全体を使った非常に大規模なピカソの回顧展でしたが、この時のことはよく覚えていますか?

12時で終わる日本語学校に母がいつも迎えにきて、帰りによく美術館に連れて行ってもらった中の1日だったけど、やっぱりなぜか覚えていますね。

1人の画家の回顧展としてではなく、いろんな絵がある美術館という認識で見ていたと思うんですけど、その時はピカソの《ゲルニカ》(1937年)とかこういうグチャグチャっとした絵、キュビスムの少し後くらいのちょっと漫画っぽいものに目がいっていたのかなと思います。崩れてきたって書いてたんでしたっけ?

—「だんだん崩れてきた」と。「最初は普通の絵でだんだん変わっていった。その次に青を使っていた。今度は普通の絵だけどもっと大きかった。そしてだんだん崩れてきた」。最初期から変遷を辿った展示の様子も捉えていますよね。このピカソとの出会いから、今に至るまで、杉戸さんにとってピカソはどんな存在だったのでしょうか?

子どものころ、メトロポリタンやMoMAに行ったとき、素直に目がいって最初に覚えたのは、ピカソとゴッホでした。MoMAにあるゴッホの《星月夜》(1889年)もすごい印象深くて、日記にメモしたり、ピカソの絵のニードルパンチキットを母に買ってもらって、一緒に作ったのをリビングに飾ったりしていたので、ピカソが好きだったのかな。

その後、アメコミにハマって、ピカソとはだいぶ離れるんです。日本に帰ってきて、予備校に入れさせられたけどついて行けず、隣の美術予備校に移ったんだけど、その時出会ったのがサイ・トゥオンブリーの画集。だから、ピカソ、ゴッホ、間があいてトゥオンブリーっていう順番。

あとは予備校で、油絵科に行くか、日本画科に行くか――洋画だったらトゥオンブリーを目指そう、じゃあ日本画は?と思ったとき、伊藤若冲ではなく、尾形光琳だったと思う。陰影のない世界に憧れつつ、美大に入りました。

在学中は、手当たり次第、現代美術とかを一生懸命見ていて、ドイツの美術シーンを見て回ったときも、今回のベルクグリューン美術館には目にも留まってなかった。

だけど卒業後、10年経って、デュッセルドルフ近くのインゼル・ホンブロイヒ現代美術館に行ったとき、現代美術、現代美術と思いながらも、建物の三角形の隅っこにセザンヌのドローイングが数点あって、見ているとどこかホッとする。その美術館の食堂ではパンとりんごが自由に食べれて、ありがたくいただきながら、「あ、セザンヌのりんご」って思ったり…それが近代美術にまた目を向けるきっかけになりました。

セザンヌが好きになると、マティスが好きになって、ボナールが好きになって…だけど、ピカソは、いろんな常設展まわっても、なぜか飛ばしながら見てたと思います。

そのあと、「マティス・ピカソ展」(2003年)をMoMA, Queensで見たとき、どうしてもマティスの方がよく見えちゃうんですよね。マティスの絵はエレガントでフランス紳士らしく、対してピカソはマッチョでやんちゃに見えて…展示構成のせいもあるかもしれないけど、どうしてもピカソが損をしているように見えてしまう。そうすると可哀そうで逆に応援したくなって、ピカソを見るようになったり(笑)

ちょうど、自分もロサンゼルスにあるノナカヒル・ギャラリーで10月22日まで児島善三郎との二人展をやっていたんですけど、画廊と話し合いながら自分が誰と組んでみたいかと考えたとき、ピタッと合ったのが洋画家の児島善三郎(1893-1962)。なので、今年の春は児島善三郎や日本の近代洋画家の画集を必死に見て勉強してました。それで、この展示の前にニューヨークにも寄って、MoMAや美術館巡りをしていると、気になってきたのが再びマティスとピカソでした。

―じゃあ今年、児島善三郎を介して、またマティスとピカソに出会い直したんですね。

そう、今回はマティスだけじゃなくて、ピカソもだった。多分、その線の太さ、力加減――この旅で沢山見てきた後だったから、今回の西洋美術館の展覧会は、自分のためにコンパクトにまとめてくれたような気持ちになって、嬉しかったです。

あと、この展示でも取り上げていた時代、30年代から50年代とかに憧れてしまうのかもしれない。空間とか、マチエール感とか…。今そういう視点で日本の絵画を見ているから、ピカソやマティスとかがマッチョに見えて、気になってしまうのかな。

パブロ・ピカソ 《緑色のマニキュアをつけたドラ・マール》

1936年 油彩、カンヴァス 65 x 54 cm ベルリン国立ベルクグリューン美術館

© Museum Berggruen – Nationalgalerie, SMB / bpk / Jens Ziehe

© 2022 – Succession Pablo Picasso – BCF(JAPAN)

ピカソが30年代とかに日本に来ていたら、児島善三郎も絶対会いに行ってただろうし、日本の洋画界もパンチを食らって違う流れになっていたかもしれないね。

左:パウル・クレー《朱色のアクセントのある方形の抽象的な色彩調和》1924年[1924, 210]

右:パウル・クレー《北の地》1923年[1923, 173]

Photo/ Mie Morimoto

―今回の「ピカソとその時代」展は、ベルクグリューン美術館のコレクションの核となるピカソ、クレー、マティス、ジャコメッティに、セザンヌ、ブラックを加えた6人の作家に絞った展覧会でしたね。

美術館のコレクション展とは違って、1人のコレクターのコレクション展っていうのは面白いし、見てて疲れないんですよね。今回の展示が、1948年にパリで開いたベルクグリューン画廊の紹介、マティスの展覧会のためのポスター図案(1952年)に始まって、セザンヌから入るっていう流れも気持ち良かったと思う。

展覧会も、ただ一周見て終わりじゃなくて、一度最後まで見たら逆回りして、みんなが尊敬するセザンヌ先生に戻って、また学生のように思える他の作家たちを見るのもいい。

ポール・セザンヌ《セザンヌ夫人の肖像》1885-86年頃

―子どもの頃はまだ作家になろうと決めていなかったと思うのですが、絵を描くようになった杉戸さんが今、ピカソを見て思うこと――さっき展示室でピカソの絵を見渡したときに「黒で締めている感じがする」と言っていたのが印象的でしたが、そのあたりについてはいかがですか?

絵の基礎を学ぶというか、絵を描き続けていると、だれもが当然、いろんなスタイルを試して変化しながら自分の描き方を探すんだけど、この展覧会が、ちょうど自分が真似して学び盗もうとしていた順に作品が並んでいるのも、面白かった。

デッサンから学び、セザンヌの素晴らしさを教え込まれ、キュビスムとかデフォルメするようなところを通って、また静物画に戻ったり…クレーが《北の地》(1923年)や《朱色のアクセントのある方形の抽象的な色彩調和》(1924年)でやっていたグリッド、というのは誰もが必ず通る道だと思うんですけど、それが展覧会のちょうど真ん中くらいの位置にあったのも気持ちよかったですね。そしてジャコメッティの視点、マティスのマッス。

あとやっぱり、ピカソとマティスの黒い線……どうしても2人を比較して見てしまうんだけど、今でもピカソがちょっとムキになって妬いているように見えるというか…ピカソはキャンバスに描き始める前からバン!と絵が見えちゃっているのが悩みだったのか、キャンバスの空間を支配しちゃうんですよね。

ピカソが自分の線から崩していくのに対して、マティスは、入りは曖昧な状態をつくった上で、対象をしつこく攻める線。その合間にフワッと香水を吹きかけるような感じが今はちょっとずるく見えてしまうのは、日本の近代洋画にはそういう「匂い」みたいなのを感じないからなのかな。

「ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展」展示室。

Photo/ Mie Morimoto

―この展覧会を一往復半した中で、最初に杉戸さんがゆっくり足を留めて見ていた作品は、ピカソの《青いギターのある静物》(1924年)でした。

この黒の部分、ピカソのタブローとしては珍しく途中で止めたような絵。

初期キュビスムの《丘の上の集落(オルタ・デ・エブロ)》(1909年)みたいに黒い線が弱まるとピカソらしくなくて、物足りない感じもするけど、どこか弱いところがあっても、ピカソは必ず黒い線で修正して、申し分なく仕上げている。

キャンバスを動物として例えるなら、必ず敵の心臓を刺し、その矢を90度ぐっと捻り仕留めるという感じ。筆の線の留めとかとは違う、「仕留める」っていう感じが画面を支配していて、昔はこの力づくなマッチョ感がtoo muchに思ったけど、今はこのダイレクトさが心地よく見えてくる。

でも、なぜこの絵はここで止めたのだろうと… この「黒絵の具の途中止め」が、マティスと並ぶことを最初から想定しているように見えてくる。

パブロ・ピカソ《青いギターのある静物》1924年

そういえばピカソの作品には興味を持てなかったから画集は持ってないんだけど、写真集はなぜかいっぱいあって、7、8冊くらい。ピカソとランプっていう可愛がっていた犬の写真集、ピカソのアトリエとか、セラミック、オブジェとか、あとジャクリーヌさんと一緒に暮らしていた晩年のころのアトリエ風景を捉えた写真集……制作量、エネルギー、あの写真集は見るたびに元気をもらう。自分の中のピカソって、全部白黒写真で見ているから、《ゲルニカ》もそうだけどイメージが白黒なんですよ。

―最後に今の杉戸さんにとっての画家・ピカソという存在について、改めて聞かせてください。

振り返ってみると、色々な作品と出逢いながら、美術を学び制作していくなかで、時間と共に、それらの理解度も増していくんだけど、その時によって好きな作家のマイブームがあって、サイクルのように入れ替わり続けてる。毎回ステップ・バイ・ステップで、「あ、わかった」、5年後もう一回見て、「いや、今やっとわかった」ってその度に自分の過去の愚かさが見えてくる。

やっぱりセザンヌがその中で一番小刻みに教科書になっていて、今回「近代芸術家たちの師」と展覧会場にも書いてあったように、みんなの先生。それに次ぐのがマティスで、ピカソはほんとに最近の児島善三郎との展示のとき。小学生のとき見て以来、ピカソから学ぼうというのは全くなかったので、今になってやっとステップ1。

「ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展」会場にて

Photo/ Mie Morimoto

―始まった感じがありますか?

始まったというか、ピカソには大きな時間が必要なのかな。多分、画家何人分もの仕事を一人でしているから、何か違うんですね。

青の時代とか、バラ色の時代とか色々あって、結構短い期間もあるけど、94歳まで生きながらそれぞれのピッチも広い。そうやって考えると、まだ自分はその1ピッチも行ってないことを見せつけられて、「俺の100分の1でもやってみろ」と言われているようで…なかなか教えてくれないんですよね。

ワンステップ先を理解するサイクルは画家によって色々あると思うんだけど、ピカソの場合は、小学生でハートをグッと掴まれて、放置されて、今40年くらい経ってもう一言、助言をくれているような感じなのかな?

会期|2022年10月8日(土) – 2023年1月22日(日)

会場|国立西洋美術館 企画展示室

開館時間|9:30 – 17:30[金曜日・土曜日は9:30 – 20:00] 入館は閉館の30分前まで

休館日|月曜日、12月30日 – 2023年1月1日、1月10日[ただし、2023年1月2日、1月9日は開館]

お問い合わせ|050-5541-8600(ハローダイヤル)

コメントを入力してください