名和晃平ほど、彫刻とは何か、彫刻に何ができるかを追求している作家はいない。生物の構成要素をつきつめていくと細胞(セル)にたどり着くなら、そこから世界を認識していこうと名和は考えている。そうやって導き出した答えが作品だが、それは素材や形態はさまざまであるものの一貫した名和の「彫刻」である。十和田市現代美術館「名和晃平 生成する表皮」での作家本人の解説をここに再現する。🅼

最初この十和田市現代美術館に来たときに、街の雰囲気と真逆のような真っ白な建物が複数集まって、その内外に現代美術作品が集結しているのを見ました。この美術館のあり方、美術館のつくられ方を見て、建築とアートが社会の中でできることを考えさせられ、日本各地にある美術館と比較して、非常に特徴的だなと思いました。街を歩いていても、ここだけ雰囲気が一変するようなつくり方ですね。

十和田市現代美術館を設計された西沢立衛さんはこのように単独での仕事の他に、妹島和世さんと組んでいるSANAAというユニットもあり、その仕事である金沢21世紀美術館でも都市に対するアートの開き方を実現されています。金沢とは違う十和田市というここに提案されたプランも、いろいろ考えが詰まっていると感じました。

十和田市現代美術館

いわゆる20世紀の美術館は美術館然として敷居が高いですね。ハードの面の強い美術館が多かったと思います。それに対して、金沢21世紀美術館もですが、ソフトとしてのアートをどうやって街の中に着地させるかというところに、いろいろな視覚的な工夫があります。

敷居の高さはとても象徴的ですが、この十和田市現代美術館の床は周りの地面とほとんどレベルが一緒です。透明のガラスや白い板で仕切っているだけで、外と内が曖昧になっています。これは考え方としてすごくおもしろいなと思いました。

そんな建築のまとまり方と作品をどう合わせるかというか、どういうふうに空間と作品をうまく重ねられるかということをまず最初に考えました。

名和晃平《PixCell-Deer#52》2018年 ミクストメディア 217.3 × 189.6 × 150 cm 撮影:小山田邦哉

美術館の寄託作品に《PixCell-Deer#52》という作品が先にあったので、そこにいくつかの作品を加えていくとして、構成をどういうふうにしていくかいうことで、最初に考えたのが、この「LIQUID」シリーズで、液体から泡を出すという作品です。一番最初は《PixCell_Saturation》というタイトルで、2004年にKPOキリンプラザ大阪で展示しました。

実はその前に京都でも小さな個展で発表していて、そのときは《Spring》というタイトルでした。シリコンオイルではなく、水を使っていました。水を白く染めて、少しだけ洗剤を加えた水槽に穴を開けてという作品があって。水槽を使ったのはそのときがはじめてだったと思います。

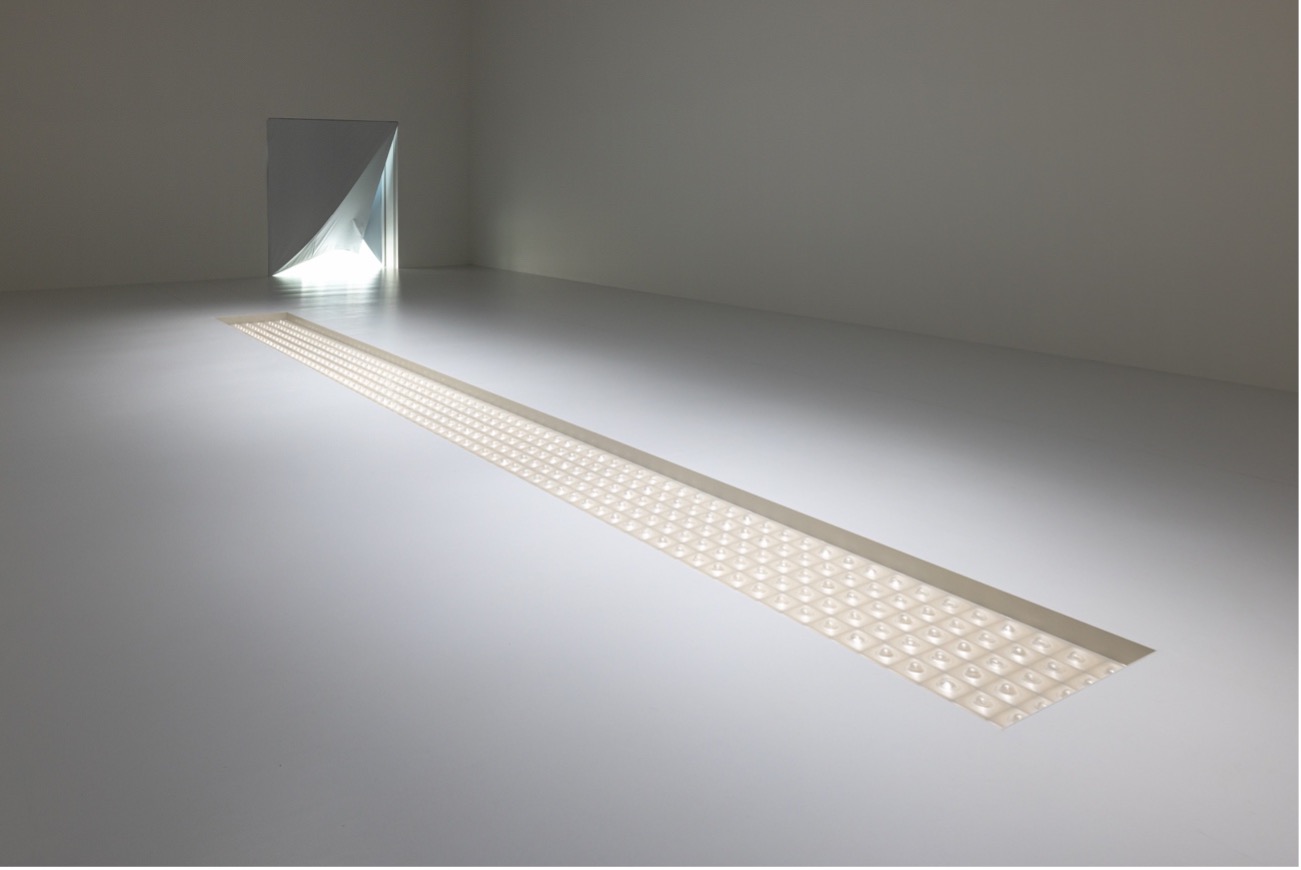

名和晃平《Biomatrix (W)》 2022年 ミクストメディア 撮影:小山田邦哉

今回は《Biomatrix(W)》という作品なのですが、東京のSCAI THE BATHHOUSEというギャラリーで、金属色の真っ赤な液体のを発表したことがあります。一つ一つの泡がコンピューターで制御されたような、もう少しプログラムがずっと変化するような状態です。今回は、いままでずっと発表してきた「LIQUID」という液体を使った作品を一通り思い返して、自分の学生時代に考えていたことを振り返りながら構成をしました。

十和田市現代美術館は屋外彫刻とかもそうですけど、ヴィヴィッドな色が視覚的に飛び込んでくる作品が多かったので、僕自身はその逆というか、静かでゆっくりじっくり対峙することで開かれてくるような作品がつくれないかなというふうに考えました。

名和晃平《Biomatrix (W)》 2022年 ミクストメディア

今回この《Biomatrix(W)》の「W」というタイトルをつけたのは、「White」の「W」から来ているんですが、「ホワイトバーグ」という白くて少し真珠みたいに光る顔料を見つけて、この顔料で発表できたのは初めてです。いろいろな顔料との組み合わせをテストしてみて、この光り方が一番ここに合うということで、こういう作品になりました。光の当て方でも全然表情が違って、調整してみたのですが、ここに来て、この場所で最終的に完成したという実感があります。

均等にずっと泡が出続けています。《Biomatrix(W)》っていうタイトルをつけたのは生命が生まれる場所のような、皮膚とか細胞がずっと代謝して更新され続けているような、そういう生命の基盤とか生命がどういうふうに維持されているかとか、起源に出合うような体験にできないかということで、こういう表現になっています。

名和晃平《Biomatrix (w)》展示風景 2022年 ミクストメディア 撮影:小山田邦哉

泡がずっと下から更新されています。カプセルが何重にもなって。下から出てくる泡によって、上の泡が弾けて消えていって、外側に年輪のように、波紋の痕跡が残っていきます。それがどんどん外に押されて、この「Cell」と呼んでいる泡同士の力が均衡を保ったときに、グリップが真っ直ぐになります。一つの泡だけ空気圧が強くなると、そこが膨らんでいきます。なので、いまマス目のように真っ直ぐに見えるのは、すべての輪を微調整して均衡を保たせて、この状態があります。

生命の身体ってそういう状態だと思います。私たちの身体も細胞でできていて、新陳代謝が繰り返されてて、一つの細胞がリズムをもってエネルギーの代謝をして入れ替わっている。そのエネルギーの代謝とか、一つの細胞が呼吸をしている、呼吸をすることで維持されているという状態を生命と呼ぶならば、この呼吸がはじまっていつ終わるのかというのは、僕の中では興味があるテーマです。それを彫刻の表現の中で表現し、物質性とともに感覚と接続させながら表現していかないといけないのかなとずっと考えてつくり続けています。

僕自身は京都市立芸大の彫刻科に進んで、彫刻の歴史をずっと考えながら作品をつくり続けてきて、こういう「いま」という時代の中で、彫刻を更新し続けていくならば、どういう方法があるんだろうと、素材や手法を常に考えながらここまでやってきました。

なんでこれを「彫刻」って呼ぶのかと不思議がられると思うんですけど、そもそも自分が表現をはじめた出発点が彫刻というものの歴史を学ぶことだったので、その名残みたいなものだともいえます。

Esquisse

大学院時代のドローイング

名和晃平《Untitled》展示風景 2000年 水彩、鉛筆、紙 撮影:小山田邦哉

2000年頃、いまから言うと22年前、その頃自分は大学院生だったんですが、実家の祖母の家、本当に畳と仏壇とかある空き家だった祖母の家を借りて、こういうドローイングをしたり、水に泡を出してみたり、シリコンオイルに泡を出すとか、シリコンオイルの粘度を調整したりというのをやりはじめていた頃です。その22年前のドローイングと新作のインスタレーションで、この十和田の建築とのコラボレーションをするようなつもりで、どういうふうに重ね合わせられるだろうとか、構成していく上で非常に大事なポイントでした。

名和晃平《Untitled》展示風景 2000年 水彩、鉛筆、紙 撮影:小山田邦哉

White Code

動くキャンバスと滴る絵具が描く

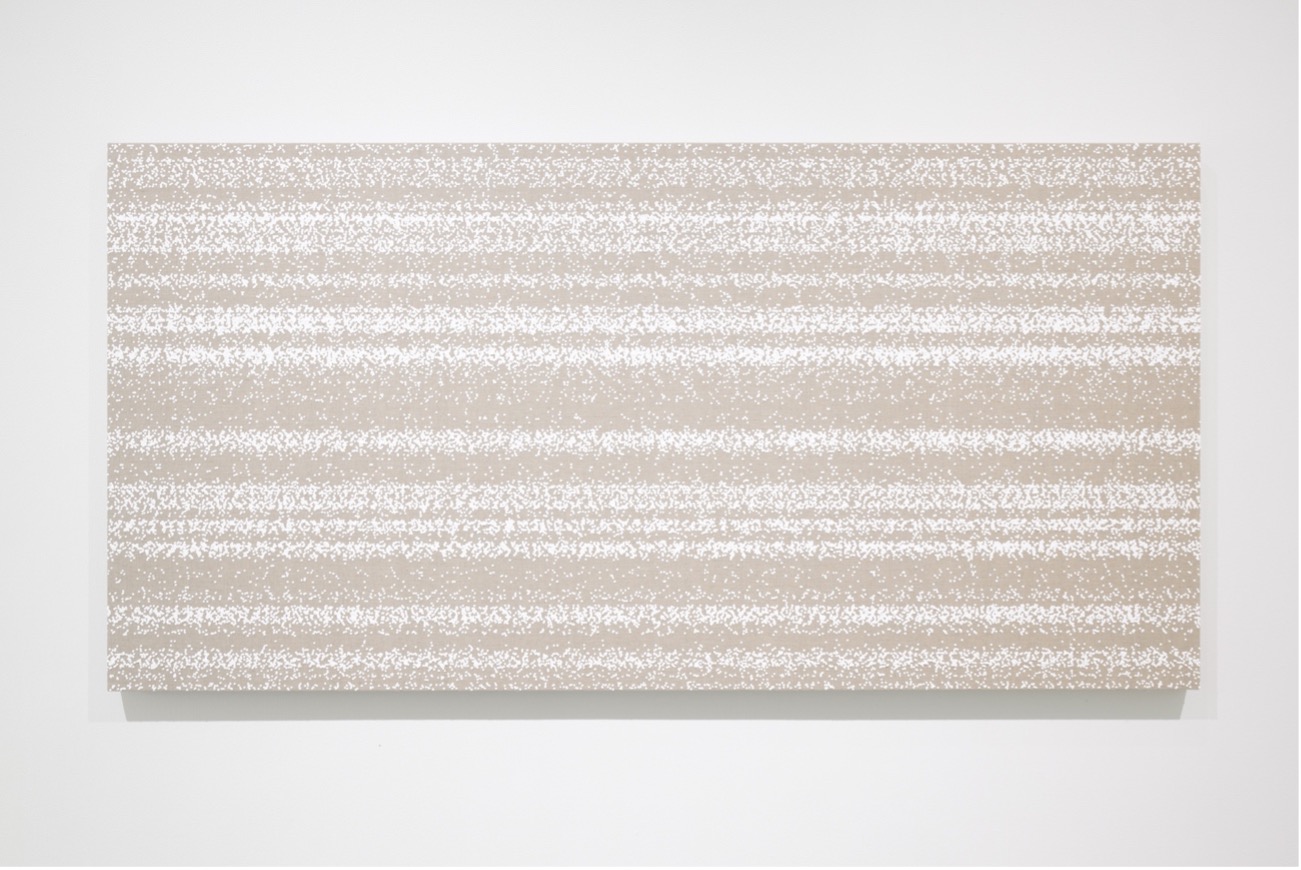

名和晃平《White Code#8》 2022年 水性アクリル、キャンバス 撮影:小山田邦哉

糊引きしていないキャンバスを自作で張って、そこに粘度を調整した白い絵具が点滴のように落ちる状態にして、その下をキャンバスをゆっくり動かして描いていきました。画家が筆を持って絵具でキャンバスに絵を描くのとはまったく違うやり方です。線上に点線があるだけなんですけど、そういう状況を設定して、そこからどうやって感覚的なものを導き出すかっていうことに集中して取り組んだものです。

名和晃平「White Code」展示風景 2022年 水性アクリル、キャンバス 撮影:小山田邦哉

点が線になろうとする過程であったり、糊引きしていない麻布っていうのが大事なんですけど、その布の上で絵具が厚みのある粒として一粒一粒が立っていくような状態。それを淡々とずっと描いていきます。この点滴のように落ちるリズムは、開けられた穴とか、水位で変わるんですが、その下をキャンバスを動かすスピードを変化させることで、この点のリズムが変わってきます。

名和晃平「White Code」展示風景 2022年 水性アクリル、キャンバス 撮影:小山田邦哉

点線をずっと描いていくだけですが、それを何度も何度も繰り返すことで、点と点が結びつきあって、符号とか記号みたいに見えてくる。音の記録のように見えてもきたり。何もアルゴリズム、何かの情報を刻印していないのに、それが何かそこから有機的なリズムを感じるなというのを観察しながら制作をしていました。

・・・・・・・・・・・

特徴的な美術館建築や展示の有り様、美術館と街の関係。十和田市が築いてきたそれらを踏まえ、考えられた名和晃平作品がインストールされている。

美術館、作家、作品の理想的な関係が実現した展示だ。

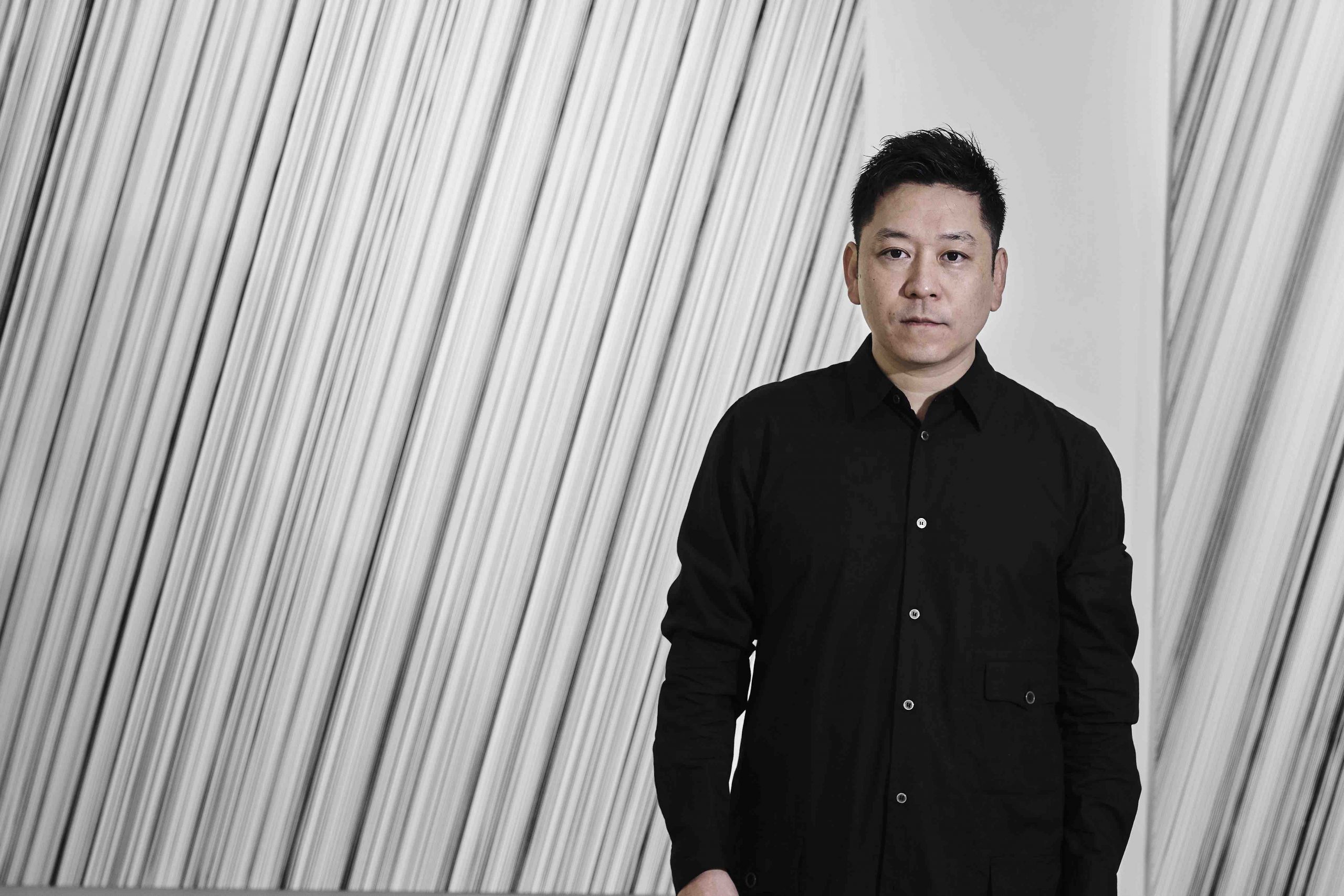

名和晃平(なわ・こうへい)

彫刻家。Sandwich Inc.代表。京都芸術大学教授。1975年生まれ。京都を拠点に活動。

2003年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程彫刻専攻修了。2009年「Sandwich」を創設。

2018年にフランス・ルーヴル美術館ピラミッド内にて彫刻作品《Throne》を特別展示。

会期 I 2022年6月18日(土) – 11月20日(日)

会場 I 十和田市現代美術館

開館時間I 9:00〜17:00 [入場は閉館30分前まで]

休館日I月曜日[祝日の場合はその翌日]

□最新の情報は美術館サイトをご確認ください

コメントを入力してください