日本美術史における巨人、本阿弥光悦。刀剣鑑定を生業とする本阿弥家の血筋に生まれ、書に優れ、寛永の三筆と謳われた。蒔絵や陶芸は、現代では国宝の指定を受けている。町絵師だった俵屋宗達を稀代の芸術家に育てた名プロデューサー。日蓮法華宗への篤い信仰。 その多才な光悦を語ってくれるのは現代の多才な茶人、千宗屋さん。武者小路千家家元後嗣であり、美術史家としては古美術から現代美術まで広く領域に収め、大学で教鞭を執る。さらに比叡山で得度し僧籍も持つ。特別展「本阿弥光悦の大宇宙」を千さんの解説、いや実況でどうぞ。![]()

聞き手・文=松原麻理

まず会場の入り口を飾るのは誰もが一度は目にしたことがあるだろう、光悦の代表作《舟橋蒔絵硯箱》だ。

本阿弥光悦作 国宝《舟橋蒔絵硯箱》 江戸時代 17世紀 東京国立博物館蔵

この異様に高く盛り上がった蓋の形状は、一説には光悦が徳川家康から拝領して活動の拠点とした京都・鷹峯の山の形を表しているとも言われます。確かに現地に行ってみると、こんもりとした山の形が見えます。でも、硯箱の蓋がこれほど盛り上がっている必要はないわけで、つまり機能とは関係なく、光悦が意図的にデザインしたものでしょう。舟橋とは、 船の上に板を掛け、水上を渡れるようにした浮橋のことで実際にはフラットです。しかしイメージ的には太鼓橋のようであるほうがより橋らしさが強調されますから、こういう形にしたのかもしれません。そもそも、独特の曲線や丸みは光悦の作品全般の特徴でもあります。いくつかの茶碗は丸々としたフォルムですし、書もグルンと筆を回したような筆相が見られますから。

それにしてもこの《舟橋蒔絵硯箱》は、絵画的であり工芸的であり、さらに文字が散らしてあってデザイン的でもあるという、光悦のさまざまな魅力が凝縮された一点として今展を象徴しているのでしょう。

【刀剣鑑定】

本阿弥家は代々、刀剣の研磨や鑑定を生業とする家柄 だった。第1章には、光悦自身や本阿弥家と関わりのある刀剣や、その価値や来歴を保証する「折紙」、刀剣にまつわる書状などが展示されている。

「折紙付き」という言葉の語源となったのが、この刀剣と共に箱に収められる「折紙」です。刀工名や寸法、評価額などを記したもので、名刀であることを証明するものです。茶道具にも「箱書」や「極め書」が付けられ証明書の役割を果たすのですが、ものの価値体系の確立は刀剣の方が先で、それが茶道具の世界に持ち込まれたのです。

志津兼氏 重要美術品《短刀 銘 兼氏 金象嵌 花形見》 鎌倉〜南北朝時代 14世紀

《(刀装)刻鞘変り塗忍ぶ草蒔絵合口腰刀》江戸時代 17世紀

光悦自身が腰に差していたと伝えられる唯一の短刀。鞘の蒔絵も光悦の指示によるものだろうか?

刀の鑑定は、非常に微細な違いを見分けなければならず、かなり眼力が必要です。そうした審美眼が鍛えられていたからこそ、光悦は後年、書や作陶にも力量を発揮できたのでしょう。以前、樂家の先代である15代樂直入さんに伺った話ですが、刀剣の茎(柄に収まる部分)は茶碗にとっての高台であり、刀身の刃文(焼き入れの時につける波状の模様)は茶碗の釉薬の景色に相当するものだろうと。そう考えると両者に共通点があり、面白いですよね。

【光悦の書】

本阿弥光悦は松花堂昭乗、近衛信尹とともに「寛永の三筆」に数えられる書の達人と称えられた。字が上手な人を「能書家」という。光悦の書状や経文の書写、寺院の扁額に刻まれた文字などを見ていこう。

本阿弥光悦筆 《扁額「妙法花経寺」》 江戸時代 寛永四年(1627) 千葉・中山法華経寺蔵

光悦の書には手紙や書写の形式が多く、禅僧による墨蹟のような大きなサイズのものが少ないので、ここに並んだ扁額の大字は貴重です。堂々とした楷書で品格ある字です。しかし、普通お寺の山門に掲げる扁額の文字を揮毫するのは高僧ですから、俗人であり一介の町衆だった光悦が扁額の文字を書くとは、本来ならあり得ないことです。しかしこうしていくつも残っていることを考えると、能書家である光悦が相当熱心な法華信者で、その方面でも信徒の指導者的立場にあり、人柄も含めて非常に信頼されていたのだろうと想像されます。

今回の展覧会では、「刀剣鑑定」「書」「工芸」の分野でマルチな才能を発揮した光悦の「法華信仰」にも焦点を当てている。幕府から拝領された鷹峯に親戚一同や近しい法華信徒たちが集まり、その中には漆芸や陶芸の職人たちも含まれ、彼らが住まいを構えた一帯は「光悦村」と呼ばれる共同体だった。そのネットワークを通じて光悦はさまざまな芸術活動を展開していった。

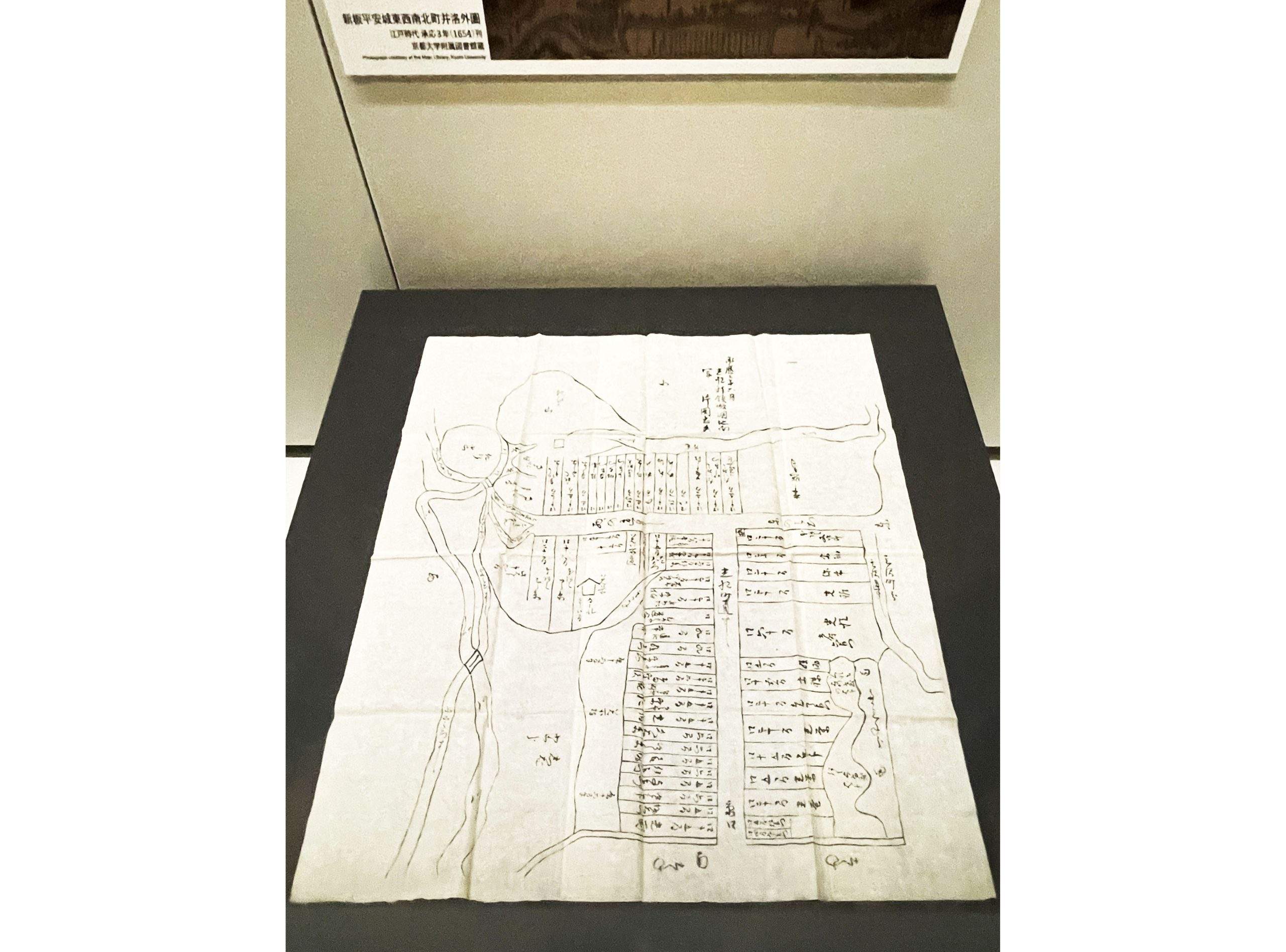

片岡忠英写 《光悦拝領略図地面写》 江戸時代 承応三年(1654)

光悦村は日蓮法華宗の宗徒町衆たちが集団で住んだ、異端的な村だったわけです。地図の中に「いはい所」と記されている場所が現在の光悦寺にあたるわけですが、毎日、村人がローテーションを組み、お題目を交代で四六時中唱え続けていたのです。光悦の書のなかに日蓮の論考の書写が多いのは、法華経を読誦したり、日蓮聖人の教えを書き写したりすることが光悦の日常の中心だったことを物語っています。

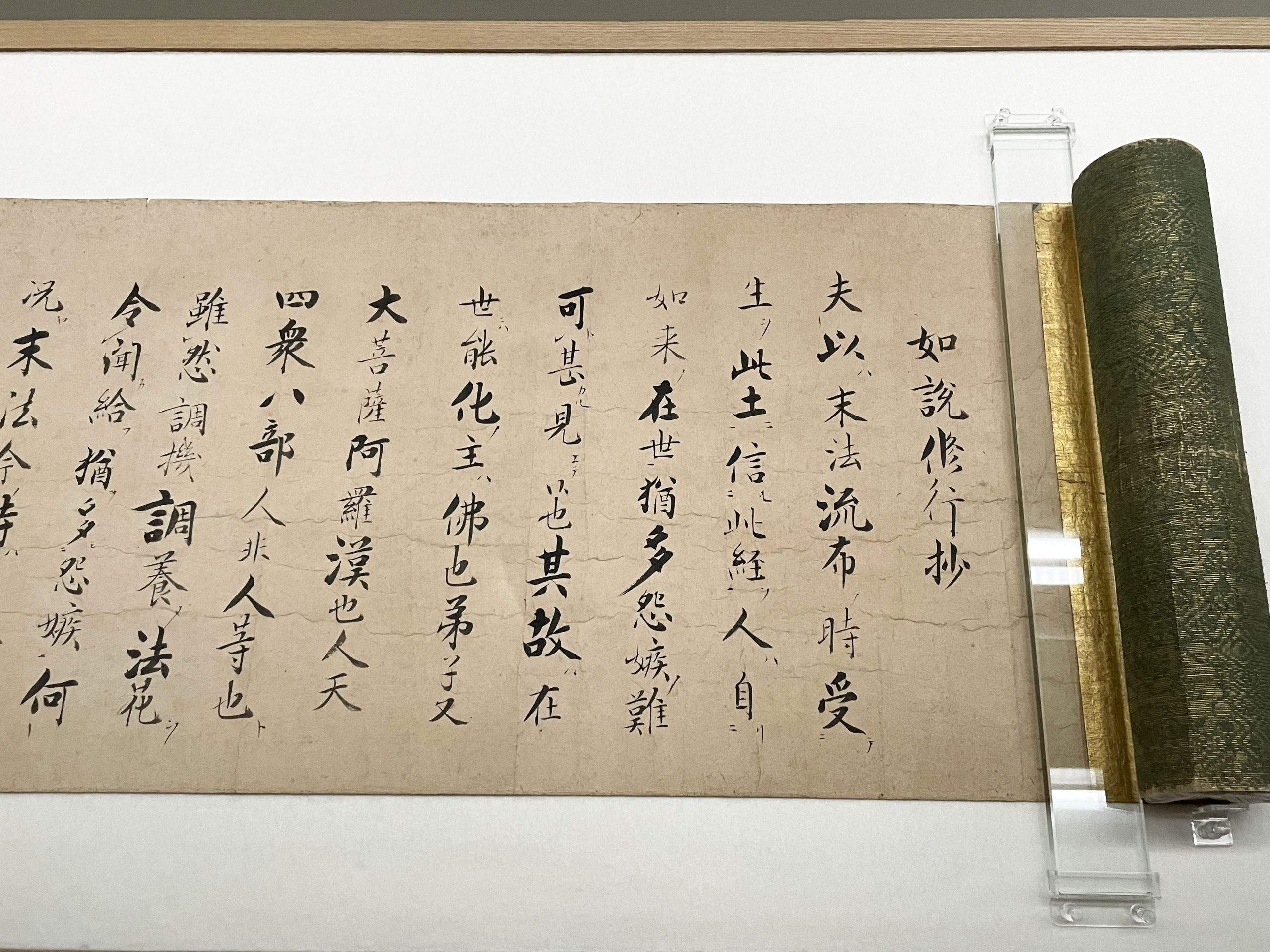

本阿弥光悦筆 重要文化財《如説修行抄》 江戸時代 17世紀 京都・本法寺蔵

法華信仰はあの世の極楽浄土を願う阿弥陀信仰とは異なり、「南無妙法蓮華経」とたった7文字のお題目を唱え、その信仰に基づき各々が自身の職分に精励すれば現世の幸せが叶うという教義。それが民衆の心をつかみ、爆発的な人気を呼んだ。その指導的な立場の信徒であり、能筆で日蓮の著作を書写する光悦は当時の人々にとってスーパースターだったのだろう。その文字はみんなの模範となり、「光悦流文字」が流行した。

上から右隻、左隻|《桜山吹図屛風》色紙:本阿弥光悦筆 屛風:伝俵屋宗達筆 江戸時代 17世紀 東京国立博物館蔵

絵・宗達、筆・光悦のコラボレーションが一双の屏風の大画面で見られる、私の好きな作品です。のちに宗達は金銀泥の下絵に収斂していきますが、この頃は色彩を使っています。花がすべて正面性をもって描かれ、土坡がかなり抽象化されているなど琳派の先駆けを感じさせますが、白い花の部分は胡粉を盛り上げ、工芸的で写実の雰囲気を残しています。元々あった屏風にあとから光悦の色紙を貼ったのではなく、最初から二人が同時進行で制作したと思われます。というのは、左隻にもし色紙が貼られていなかったら、余白がありすぎてかなりスカスカな感じになるからです。

また、光悦の書は当時流行した謡本に使われ、それが木版によって複製され世の中に広まっていきました。謡の稽古のためであると同時に書の手本として愛用されたのでしょう。しかしそれゆえに光悦の書には贋物も多く出回り、真贋がつきにくいと言われています。伝承作品も数えると相当な数が存在します。

【光悦蒔絵】

同じように「光悦蒔絵」と総称される一連の漆芸作品がある。鉛板や螺鈿を多用し、立体感があり、硯箱なら四隅に丸みがあるもの、そして大胆な意匠を凝らしたものをいわば光悦スタイルと捉えて「光悦蒔絵」と呼んでいる。実際に光悦自身が手を動かしたというよりは、プロデューサー的な立場で職人に指示して作らせたと考えられているが。

しかし、自らはまったく関与していなかったと言い切れるかどうか。たとえば鉛板をハサミで好きな形に切って漆に貼るのは私自身やったことがあり、素人でもやろうと思えば案外できるものです。だから光悦も自分の手で工作したかもしれませんね。

重要文化財《芦舟蒔絵硯箱》 江戸時代 17世紀 東京国立博物館蔵

そして、この経箱は光悦が自身の菩提寺である本法寺に寄進したことを示す寄進状が残っているので光悦作と考えられている。

唐草の描き方は李朝からの影響を感じますね。

本阿弥光悦作 重要文化財《花唐草文螺鈿経箱》 江戸時代 17世紀 京都・本法寺蔵

【宗達の下絵、光悦の書】

《蓮下絵百人一首和歌巻断簡》は、もともとは一巻の巻物だったものを、近代になって歌ごとにバラバラに裁断し軸装して伝来したものです。

巻の冒頭は蓮の浮き葉だけが描かれ、そのあと蕾、そして花が咲き、最後には散るという蓮の一生を表した俵屋宗達による金銀泥の絵の上に、光悦が和歌を書いています。

蓮はまさに仏の世界、法華経に通じるモチーフですから、光悦にとって意味合いの深いもので、一説には母妙秀の追善のために筆写したといわれています。

本阿弥光悦筆 《蓮下絵百人一首和歌巻断簡》 江戸時代 17世紀 東京・サントリー美術館蔵 [展示風景]

本阿弥光悦筆 《蓮下絵百人一首和歌巻断簡》 江戸時代 17世紀 [展示風景]

本阿弥光悦筆 《蓮下絵百人一首和歌巻断簡》 江戸時代 17世紀 東京国立博物館蔵

本阿弥光悦筆 《蓮下絵百人一首和歌巻断簡》 江戸時代 17世紀 京都・樂美術館蔵 [展示風景]

こちら、《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》も宗達の下絵の上に光悦が古今36人の歌人の秀歌を散らし書きしています。

本阿弥光悦筆/俵屋宗達下絵 重要文化財《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》部分 江戸時代 17世紀 京都国立博物館蔵

通期展示、しかも全巻公開! 下絵と筆文字の絶妙なコラボレーションを見ることができる。「もし断簡になっていたとしたら、手に入れたいのは一首が伸びやかに記された巻末ですかね。光悦のサインもあるので」

光悦はいきなり1行目から間違えているのをご存じですか? 第一首目、「柿本人丸(柿本人麻呂をこう表記することもある)」と書くべきところに、気合が入りすぎたのか「人」という字を書き忘れ、あとから小さく書き添えているんですよ。“光悦も筆の誤り”というわけです。

本阿弥光悦筆/俵屋宗達下絵 重要文化財《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》部分 江戸時代 17世紀 京都国立博物館蔵

【光悦茶碗】

最後の第4章は光悦茶碗に焦点を当てている。光悦は、長次郎を祖とし樂焼を専門とする樂家と親交があり、その関係で鷹峯に移ってから作陶を始めたと考えられている。一説には、晩年に中風(脳疾患を原因とする麻痺)を患い、手が震えて筆写が困難になったことから手なぐさみで陶芸を始めたと言われる。

本阿弥光悦作 《白楽茶碗 銘 冠雪》 江戸時代 17世紀 京都・樂美術館蔵 ■展示期間終了

光悦の白楽茶碗は3点しか確認されず、サンリツ服部美術館所蔵の国宝《不二山》と藤田美術館所蔵で2月20日から本展で展示される《白狐》、そしてこの《冠雪》です。同じ白楽でも《白狐》は黒い土に白泥をかけ、《冠雪》は白い土に透明釉をかけているそうで、技法が違います。

そして光悦の黒楽茶碗の名品3点、《黒楽茶碗 銘 時雨》《黒楽茶碗 銘 雨雲》《黒楽茶碗 銘 村雲》。

本阿弥光悦作 重要文化財《黒楽茶碗 銘 時雨》 江戸時代 17世紀 愛知・名古屋市博物館蔵

本阿弥光悦作 《黒楽茶碗 銘 村雲》 江戸時代 17世紀 京都・樂美術館蔵

《時雨》は名古屋の数奇者、森川如春庵[1887-1980]がわずか16歳の時に手に入れた茶碗です。如春庵は亡くなる時に自分のコレクション全てを名古屋城に寄贈したんです。そのままほとんど表に出ることがなかったのですが、2008年に遺族の了解を得て、名古屋市博物館に移管された。それをきっかけにこの茶碗の存在もようやく明らかになったのです。それまでは幻の茶碗でしたので、名古屋市博物館に移って重文指定を受けた時には、そのお披露目をいち早く拝見できた東京国立博物館へ駆けつけました。《雨雲》の黒い釉薬のかかり方はいかにも雨降りのように見えます。展覧会の冒頭で見た刀剣の刃文とこの茶碗の景色に、何か通底するものがあるように感じます。

また、展覧会では次の茶碗にも会えますね。

近代の大数奇者、益田鈍翁が「たまらぬものなり」と箱書に書いた同じく森川如春庵旧蔵の一碗、《赤楽茶碗 銘 乙御前》はものすごく薄づくり。おおらかに見えて、実はギリギリまで攻めた作り込みをしています。

そして、《赤楽茶碗 銘 毘沙門堂》は個人蔵のため展覧会に出品される機会が少ない茶碗でして、私も今回久々に拝見できました。全体に張りがあって、緊張感がみなぎり、茶碗としての完成度が高いですね。京都山科にある毘沙門堂の門跡に献上した茶碗なので、謹んで作っている気合が感じられます。

さて、千さん。ひと通り鑑賞しての感想は?

光悦蒔絵に光悦自身がどの程度関わっていたのか不詳であることなど、光悦とは誰かを語るのに未だ論拠が揃わない状況ですが、ものを作ることが誰か一人の名義に帰する時代と、それ以前の無記名制の時代の、ちょうど狭間に生きた人なんですよね。そして今回の展覧会が「法華信仰」に着目していることもポイントです。この世を浄土にしようという、現世救済を肯定する日蓮法華宗に帰依し、懸命に己が置かれた職業に邁進してもの作りに従事し、暮らしを良くしていく。それがひいては世の中全体を良くしていき、仏の世界を作ることだという一種のプロテスタンティズムなのでしょう。そうした考え方が、職住一致だった京都の町衆たちの心に響いて、光悦はスーパースターになりました。作品に自分の名前を出していくことも、一種の信仰の告白だったのかもしれません。

あと昨今、光悦をひとりの芸術家的に捉えようとする論調が目立ちます。しかし光悦が自分ひとりの創作欲のために蒔絵や陶芸をやっていたというよりは、養子の本阿弥光瑳や孫の空中斎光甫、そのほか多くの光悦村の職人たちと協働し、注文を受けて作品を作っていたことが書状に残っています。ですので、孤高のアーティストとしての側面ばかり強調するのではなく、もう少し “光悦工房” として掘り下げる考査もあって然るべきだと思います。

会期|2024年1月16日(火) – 3月10日(日)

会場|東京国立博物館 平成館

開館時間|9:30 – 17:00[2/16から毎週金・土曜日は9:30 – 19:00]入館は閉館の30分前まで

休館日|月曜日

お問い合わせ|050-5541-8600(ハローダイヤル)

■会期中展示替えあり

コメントを入力してください