明治以降の近代美術で国宝に指定されているものはなんと0件、重要文化財指定はわずか68件しかないことを知っていますか? 重要文化財は全体で1万件以上あるのにもかかわらず、です。そのうち51件(注:途中展示替えあり)も集めたという前代未聞の展覧会が東京国立近代美術館で開催中。日本美術史の研究者で茶道・武者小路千家家元後嗣の千宗屋さんと観賞しました。![]()

聞き手・文=松原麻理

この展覧会は近代美術がいつどのタイミングで、どのように評価されてきたか、「日本の文化史にとって重要な美術品」と定める基準がどのように設定されてきたかを知る上でとても興味深い構成になっている。そのことは後ほどたっぷりお話を伺うことにして、まずは見どころとなる作品を千さんに解説してもらおう。

狩野芳崖 《悲母観音》

狩野芳崖 《悲母観音》 重要文化財 1888(明治21)年 東京藝術大学蔵 展示期間 | 4月25日– 5月8日

――1955年に近代美術が4件、初めて重要文化財に指定されますが、そのうち2件選ばれた狩野芳崖のひとつが《悲母観音》です。展示室はここから始まります。

「これは今回拝見できませんでしたが(注:千さんの来館は4月1日)、ぜひ改めて観たい名品です。子供の頃から画集などで見ていて好きな絵でした。本来「儀軌(ぎき)」(仏を描く際の約束事)などで雁字搦めであるはずの仏画にあってそれまでにはない近未来的な感じがします。悲母観音という尊名自体この絵のオリジナルです。水瓶から水が垂れた先が玉になっていて、その中に嬰児がいる、まさに子宮のイメージでここから新しい美術の潮流が生まれるという予兆を感じさせます。芳崖は岡倉天心らに連れられて奈良へ赴き、そこでたくさん仏像を見た上で、これを描いたそうです。最晩年の絶筆でありながら、この堂々たる大きさ(縦2m弱)、装飾性もあってきらびやか。いずれ国宝になるべきものの1つでしょうね」

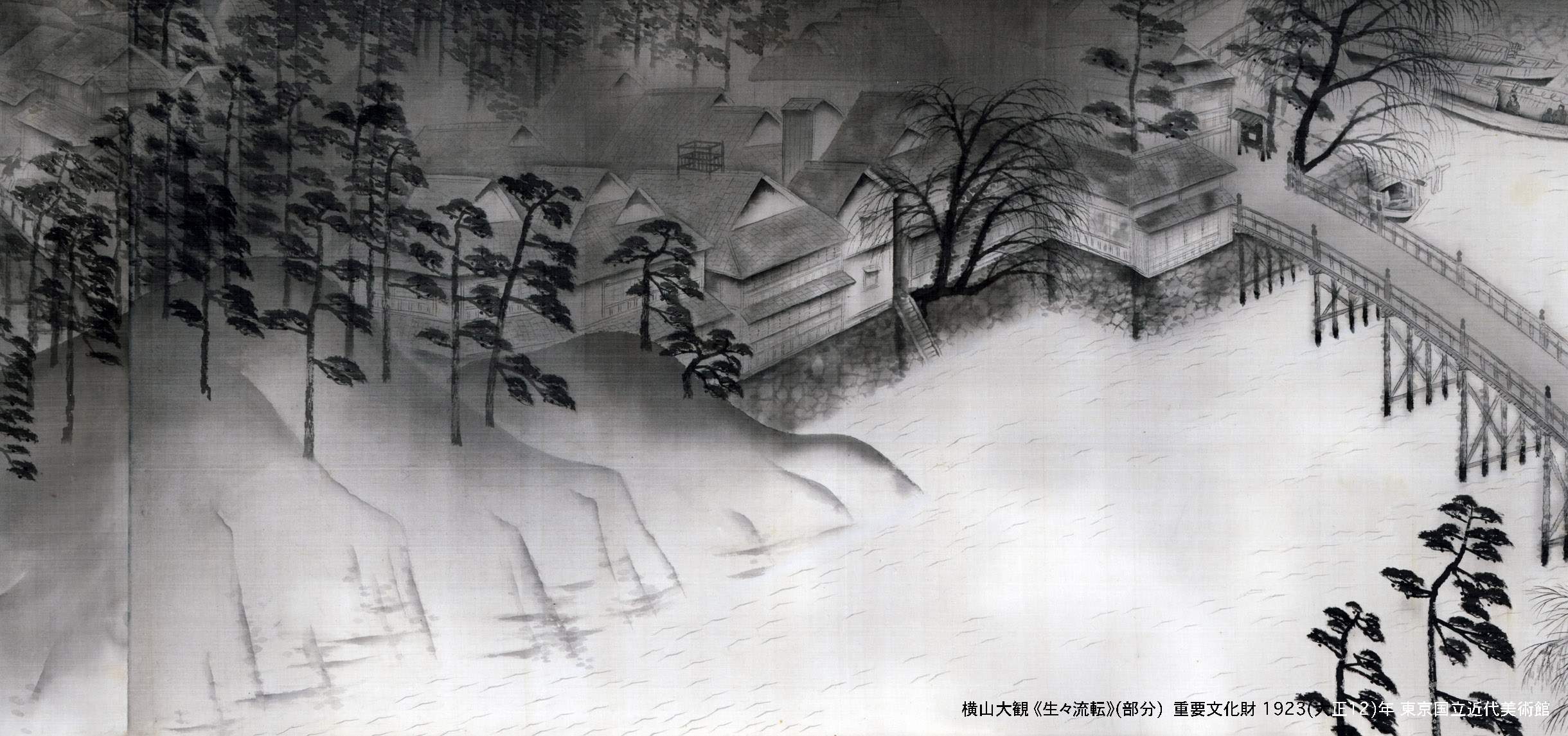

横山大観《生々流転(せいせいるてん)》

横山大観《生々流転》展示風景

――全長40.7mという、とんでもなく長大なモノクロームの絵巻物ですね。

「間違いなく大観の代表作で、雪舟の《四季山水図(山水長巻)》(毛利博物館・国宝)が室町水墨画の最高峰とすれば、それに匹敵する近代の名作です。雪舟の山水図には墨にところどころ青や緑の顔料が混ざっているのですが、大観は墨一色で様々な景色や水の質感までも描き分けています。山奥に湧き出た水が山野を流れ、集落を過ぎ、川はやがて大河となって海に注ぎ、波間に龍が現れ、最後には渦巻く水そのものに帰すという壮大なストーリーです。伝統的な山水画は普通、最初のほうに橋があってそこに人物を配置し、その同じ人物が歩みを進めるごとに時間と景色が変わっていくさまを描きます。つまり一人の登場人物の視点で画面が展開されていく。それに対して大観の《生々流転》は水こそが主役なんですよね。そこが昔の人にはない、ある意味近代的で科学的な視点なのでしょう。タイトルが象徴するように、最後に渦となった水はまた元の湧水に戻るという、作品自体がループになっています。地球を俯瞰するようなまさに『大観的』な視点を感じさせます」

上・下3点|横山大観 《生々流転》(部分) 重要文化財 1923(大正12)年 東京国立近代美術館蔵 展示期間 | 通期

「中央よりやや左の下、屋根の上に石をのせて押さえただけの粗末な民家は中世の時代を思わせます」

「松の上にチョンチョンと点が打ってあるような描き方は、水墨画の技法『点苔法』を用いています。これがあると、画面にリズムが生まれ奥行きが感じられます」

「川の急流を表す線の細さ、波しぶきの確かさ。ものすごく丹念に描きこまれています」

「前半部分は人の営みが自然の中にぼんやりと控えめに描かれるのですが、ここにきて突然、集落の描き方が具体的になるんですよね。石垣に瓦屋根のお屋敷は、大観の時代より少し前の幕末頃の景色でしょうか」

横山大観 《瀟湘八景》

横山大観 《瀟湘八景》 重要文化財 1912(大正元)年 東京国立博物館蔵 展示期間 | 3月17日– 4月9日 展示は終了しました

左より「山市晴嵐」「烟寺晩鐘」

――水墨山水画の定番といえる《瀟湘八景》を、横山大観は八幅の掛軸にしています。

「瀟湘八景という伝統的な画題を選び、通常はモノクロームのところに色を添えるというのが画期的ですし、構図も攻めていますね。木々の頂や人物の衣服に緑や青などの顔料を重ねています。その際たるものが『漁村返照』で、背景は大胆にも鮮やかな黄色、手前に木々の緑、人々の衣服もカラフルです。大観はこの作品を発表する2年前に中国に行きましたから、『自分はこの目で現地を見たんだぞ』という自負が感じられます。人物の描き方も中世の衣装ではなく同時代の装いになっていますよね。室町時代の水墨画は行ったことのない景色を宋画を参考に想像して描いていたわけですから、ここには近代的リアリズムが発揮されています」

横山大観 《瀟湘八景》 重要文化財 1912(大正元)年 東京国立博物館蔵 展示期間 | 3月17日– 4月9日 展示は終了しました

左より「洞庭秋月」「漁村返照」

今村紫紅 《熱国之巻》

今村紫紅 《熱国之巻》「朝之巻」(部分) 重要文化財 1914(大正3)年 東京国立博物館蔵 展示期間:3月17日– 4月16日

■「夕之巻」を4月18日–5月14日に展示

――今村紫紅の《熱国之巻》は、それまでの日本画を覆すような、鮮やかなオレンジ色や緑色が目を惹きます。

「この絵は今村紫紅が香港、シンガポール、ペナンを経由してインドへ渡った旅行をもとに描かれています。その資金を提供したのは明治大正期の美術界の大パトロンだった実業家・原三溪でした。しかし三溪はこの絵が全く気に入らなかったそうです。『(紫紅)一代の悪作』と断言し、自分のコレクションに入るのは気乗りがしない、とまで言っています。でも文句を言いながらちゃんと買い上げているところはさすが三溪ですけれどね。当時の若手美術家を三溪園に招いて、古美術を見せては芸術談義をするなど、新しい美術を切り開いていく若手アーティストを指導・激励する立場の三溪でさえも、この絵は原色が強すぎて、表現も日本画の伝統から逸脱するもの、錦絵的風俗画だと感じたようです。三溪が反発したのはこの絵が新しかったから、です。そのことはこの展覧会のキャッチコピーである『問題作が傑作になるまで』に通じていると思います。当時は問題視されたとしても、結果的には一つの時代を作ったということで重要視されるようになる。前例のないものこそ新しいし、新しいものを生み出すのがアーティストの宿命ですから、自明のことですよね」

「確かに人物の描き方や色の選択は斬新ですが、空や海の上に金砂子を蒔く表現は、従来の日本絵画の伝統にあります。頂点だけ色を少し濃くしてグラデーションで見せる波がしらの描き方もやまと絵の技法を引き継いでいます。これより前の時代の画家たちは海外に行くこと自体が稀でした。鎌倉時代の《玄奘三蔵絵》(高階隆兼筆・藤田美術館蔵・国宝)は、宮中の絵師がインドを見ることなく空想で、日本ぽくない景色を一生懸命表現したものです。それに対して紫紅は実際に現地の景色を見た上で、あえてそこにやまと絵的技法で表現した異国を重ねている。伝統とモダン、ファンタジーとリアルの折衷を試みている点が面白いです」

平福百穂 《豫譲》

平福百穂 《豫譲》 重要文化財 1917(大正6)年 永青文庫蔵(熊本県立美術館寄託)) 展示期間 | 3月17日– 4月16日

上・左隻/下・右隻

――六曲一双の大画面に、動きを感じさせる馬車と人物が配されています。

「実際に屏風を立てた状態でぜひご覧いただきたいのですが、飛び跳ねる馬の体が手前に大きく迫り出し、左隻の人物は逆に奥へ引っ込んで、怯んだ様子にも見えます。屏風のジグザグをうまく利用した3D的な世界になっています。これだけ動的な表現の屏風はあまりなかったと思います。背景に何も描かないことで劇的な瞬間を際立たせています。中国の石刻画(レリーフ)を参考にしたそうですが、ベージュ色の背景は石の色味を表しているのでしょうか。文展に出品された当初は、人物の表情が漫画的で滑稽だと問題視されたそうです」

鏑木清方 《築地明石町》《新富町》《浜町河岸》

鏑木清方《築地明石町》重要文化財 1927(昭和2)年 東京国立近代美術館蔵

――長らく行方不明だったこの作品は2019年に発見され、2022年の「没後50年 鏑木清方展」(東京国立近代美術館他)で同じシリーズの《新富町》《浜町河岸》と三幅そろって展示され、話題になりました。その後、同年11月に3件とも重要文化財答申、指定されるそうです。

「三幅対という伝統的な形式に美人画を当てはめた作品で、これがもっとも最近指定された重要文化財になります。一瞬無地に見えそうな着物ですが、江戸小紋のような細かい柄が丹念に描かれ、身八つ口から赤い裏地がちらりと覗くのも非常に粋です。三幅揃ったこと、展覧会を開いたことであらためて衆目を集め、研究者も関心を寄せ、重文答申につながった。指定するタイミングとは、案外そんなものなのでしょう」

福田平八郎 《漣(さざなみ)》

福田平八郎《漣》重要文化財 1932(昭和7)年 大阪中之島美術館蔵

――これは「画」なのか「模様」なのかで、議論が分かれたそうです。

「一瞬、李禹煥かと見まがうほど(笑)、モダンな作品ですよね。でも抽象ではなく、写実を極めた結果なのです。金箔を貼った下地の上にプラチナをのせ、その上に群青色だけで琵琶湖のさざなみ立つ水面を描いています。限りなくデザインに近い絵画ですよね。こういう目を持っていた作家なのだなぁと感心します。かなり攻めた表現で昔から好きな作品のひとつです」

原田直次郎 《騎龍観音》

原田直次郎 《騎龍観音》 重要文化財 1890(明治23)年 護國寺蔵(東京国立近代美術館寄託) 展示期間 | 通期

――ここから洋画のコーナーに入ります。まず目に入るのが、この《騎龍観音》です。

「原田直次郎はミュンヘンに留学して西洋絵画を学び、帰国した直後にこれを描いています。ヨーロッパのアカデミズムで神話・宗教・史実を描いた歴史画を最上位とする考え方を引き継ぎ、取り組んだのがこの作品なのでしょう。しかしかなり劇画っぽいですよね。観音様の表情は人間臭く、龍の目は少女漫画のようにキラキラ大きな瞳をしていますし、その体は意外とほっそり描かれていて蛇みたい。ゲームの『ファイナルファンタジー』的な世界を感じさせます。これが日本の歴史画なのかと言われると……。当時の油彩画家たちの暗中模索ぶりが察せられます」

黒田清輝 《湖畔》

黒田清輝 《湖畔》 重要文化財 1897(明治30)年 東京国立博物館蔵 Image: TNM Image Archives 展示期間 | 4月11日– 5月14日

――興味深いのは黒田清輝の作品です。郵便切手にも採用された誰もが知る名品《湖畔》が重文指定されたのは1999年。実はそれより30年も前に黒田の《舞妓》が先に重文指定されています。

「1968年に《舞妓》か《湖畔》のどちらを重文にするかで議論され、《湖畔》が落ちました。ヨーロッパでせっかく西洋絵画の技法を学んだのにもかかわらず、それが存分に発揮されてない、さらりとして淡白で、弱々しいと一部の専門家から批判を受けたそうです。《湖畔》が重文と認められるにはそこから30年かかったわけです。ここに日本の美術史における西洋画の立ち位置や、何をもって優れた絵画であると判断するのか、という極めて本質的な問題が垣間見えます」

黒田清輝《舞妓》1893(明治26)年 東京国立博物館蔵 ■本展には出品されていません

高村光雲 《老猿》

高村光雲 《老猿》 重要文化財 1893(明治26)年 東京国立博物館蔵 Image: TNM Image Archives 展示期間 | 通期

――ひとまず彫刻の部へ参りましょう。近代彫刻で重文指定はたったの6件です。まずは高村光雲の《老猿》から。

「鷲を捕まえようとして逃げられた猿の姿を大きな一木から彫り出した、幅と奥行きそれぞれ1m以上の大作です。シカゴ万博に出品されたとき、猿の視線は隣のロシア帝国館の方を見つめていたそうです。ロシア帝国のロマノフ王朝の紋章は鷲ですからね。しかし特筆すべきは、高村光雲よりも前に、荻原守衛が1968年に《北條虎吉像》で重文の指定を受けていたことです。これには根深い問題があるように思います。つまり、渡欧してロダンから直接の教えを受け、正統派の西洋彫刻技術を学んだ荻原の作品のほうが、彫刻として優れていると認識された。一方で高村光雲は日本に連綿と受け継がれてきた仏師の系統ですから、その作品は仏像の延長、つまり伝統的な文脈上にあるとみなされ、当時は純粋芸術としては認め難かった。《老猿》がようやく重文指定されるのは1999年です。それにしても、いまだに近代の木彫作品で重文は高村光雲だけというのは驚きです。明治以降だって絵画と並んで彫刻の優品は陸続と生み出されたはずなのですが」

初代宮川香山 《褐釉蟹貼付台付鉢》

初代宮川香山 《褐釉蟹貼付台付鉢》 重要文化財 1881(明治14)年 東京国立博物館蔵 Image: TNM Image Archives 展示期間 | 通期

――「彫刻」か「工芸」かという問題とともに、「工芸」を「純粋美術」と捉えるかどうかかの議論もあるようですね。それを感じさせるのが初代宮川香山の作品です。

「初代宮川香山が師事した父、眞葛長造は仁清写しを得意としていました。だから本来ははんなりとした京焼の系譜にある人なんですよ。色鮮やかな仁清写しや乾山写し、金襴手、釉下彩など優美な作風が特徴です。しかし横浜に移ってから海外輸出向けを意識してこのグロテスクな作品を作るんですから、シフトチェンジがすごい(笑)。独特な『高浮彫』という技法で、本物そっくりの動植物を立体的かつ写実的に表現しました。他の華麗な作品は選から洩れ、よりによってこの作品が重文に選ばれている。その根底には『彫刻的なものこそが美術である』という意識があるように思います。陶磁器におけるフォルムや釉薬の美などはさほど対象とされず、極めて緻密な絵付けとか、本物そっくりの超絶リアルな造形という技巧が評価の対象になる、というか、なりやすいのだと思います。同様に『絵画的なるもの』を基軸に選ばれたのが、板谷波山の作品でしょうね」

――板谷波山の《葆光彩磁珍果文花瓶》(泉屋博古館東京蔵)ですね。

「花瓶ではありますが高さ51㎝、胴径約40㎝もある、もはやオブジェと言っていい大きさです。花を入れるという実用よりも、まず磁器による絵画的表現力の高さが評価の対象になったのでしょう。つまり純粋に観賞用の美を追い求めた作品だけが認められ、道具や機能があるものはそれに劣るという認識が評価する側にどこかに残っていたのではないでしょうか。しかし、屏風や硯箱の例を見れば分かるとおり、日本の美術工芸とは本来、身の回りの調度品や道具だったものが多いのです。それを否定してしまっては成り立たない。けれども西洋発祥のファインアートの概念は取り入れねばなるまい。そこに自己矛盾を抱えるのです」

ここからが本題。近代美術の評価基準の問題とは?

――こうして見ると、同じ作家の作品でも重文指定される時期に開きがあったり、作家の全作品の中でこれが選ばれるのか、と意外な気もしたり。いろんな議論ができそうですね。

「諸外国にもそれぞれ文化財保護法はありますが、『国宝』または『重要文化財』というランク付けをする国は日本と中国と韓国ぐらいのようです。日本には古物・古器を愛でる精神が昔からあり、茶道具に『古今名物類聚』が、刀剣に『享保名物帳』があるように、もともと番付やランキングの伝統がありました。いわゆる “プレ文化財” ですよね。皮肉なことに、もともとランキング分けされ賞玩されていた茶道具は、古美術でさえも近代以降の国宝・重文制度においては意識的に敬遠されているような気がします。実際、和物の国宝茶碗はたった二碗ですから(《卯花墻》(三井記念美術館)と《不二山》(サンリツ服部美術館))。この妙な距離感の延長線上に、近代美術の指定工芸品に実用ものが少ないという現実があるように思います。茶の湯にまつわる美術は本来「茶道具」であり、用の道具の際たるものでもありますし。ファインアートこそ美術であるという西洋の概念の一方で、日本には調度品や日用品を通じて美を愛でる歴史があります。こうした旧来の日本的なものの見方を否定して、西洋のアカデミズムのセオリーになじむ作品を選ぶ、そこに日本美術の近代化がオーバーラップしているのです」

――近代美術の重文68件中、工芸はわずか8件、それも2001年以降の指定ですね。

「近代工芸の重文指定は歴史が浅いです。茶陶の荒川豊蔵や加藤唐九郎など、まだひとつも重文になっていません。明治以降でも蒔絵の調度品とか、技術的にも美的にも優れた名品はたくさんあるのに、道具や日用品だと指定を受けられない傾向がありますね。やはり誰もが見ても『これは重文だ』と納得できる性質、つまりモニュメンタルなもの、鑑賞の対象になるもの、展示して見栄えのする規模や存在感のあるものでないと選ばれない傾向があると思います。そういえば『美』という文字は『羊』に『大』がくっついた形をしていますよね。これはもともとお供え物を意味していました。お供え物は大きいことが素晴らしいことである、そこから生まれた字です。だから、評価が優れているということに元々「大きい」という概念が入っているとも言えます。やはり、“ばえる”って大事なんですね(笑)」

――「日本画」に対する「西洋画」、「絵画・彫刻」に対する「工芸」という対立がある中で、評価軸も時代とともに変遷しているように見えました。

「1955年の重文指定では狩野芳崖が2件選ばれていますが(前出《悲母観音》と《不動明王像図》東京藝術大学蔵)、近世の終焉・近代の始まりを象徴する上で欠かせなかったのでしょうし、なんと言っても『狩野派だから』という点も大きかったと思います。近世絵画の主軸であった狩野派をして西洋美術に寄ってきたところから日本の近代美術が始まったのだというストーリーを描きやすいですよね。

しかしその後の評価軸は結構揺らいでいると思います。当初は西洋的なアカデミズムの伝統を受け継いだ西洋画こそが認められたわけです。では制度としては西洋の視点に則っているかと思いきや、指定される件数は西洋画より日本画の方が圧倒的に多い。西洋的な美術の見方に倣ったほうが評価が高いのか、日本的なオリジナルを発揮したほうが優れているのか、矛盾の中でこの制度があり続けているんだなぁと思います」

これは “未来の国宝展” だ!

――重文68件のうちの51件の出品、展示替えがあるので今日見られたのは38件でしたが、それでもかなりお腹いっぱい、見応えのある展覧会でした。

「年間の展示日数が60日と限られている重文作品をよくこれだけの数集められたなと感心しますし、間違いなく粒揃いの名品ばかり見られる貴重な展覧会です。しかし、重文に選ばれない作品が劣っているわけではなく、絶対的な評価ではないことは明言しておきたいし、美術はレッテルにこだわらず観賞すべきです。ただ一つ言えるのは『今後、国宝に指定されるものは間違いなくこれら重文作品から選ばれる』ということ。いきなり飛び級ということはなく、重文の中で特に歴史的に意義があって優れたものが国宝に昇格する。つまり、ここに並んでいるのはいわば “幹部候補生” ですよ。ですからこの展覧会は “未来の国宝展” と言い換えることができます。この中から次に国宝になるのはどれかな? と考えるのも、楽しい見方かもしれません。近代美術のハイライトを観賞しながら近代美術そのものに目を向けるきっかけになればいいと思いますし、文化的に貴重な優れた美術とは何かという問題に思いを巡らせてみてほしいです」

――千さんが予想する次の国宝はどの作品でしたか?

「やはり大観の《生々流転》でしょうか。制作年から44年後の重文指定は、史上最速だそうです。戦前の法制度では制作後50年経たないと指定の対象になりませんでした。その規定は無くなったものの慣例としてその後も引きずっていますから、異例の速さで認められた傑作はいよいよ国宝にふさわしいと考えられます。他には芳崖の《悲母観音》もモニュメンタルですし、万人を納得させる要素が多いと思います」

会期|2023年3月17日(金) – 5月14日(日)

会場|東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

開館時間|9:30 – 17:00 [金・土曜日は10:00 – 20:00] 入場は閉館の30分前まで

休館日|月曜日[5月1日、8日は開館]

お問い合わせ|050-5541-8600 (ハローダイヤル) 9:00 – 20:00

コメントを入力してください